12.08.22:47

[PR]

05.21.13:06

清河神社遷座祭

清河神社が創建されたのは昭和8年、今から92年前になります。屋根は銅板葺きになっていますが、雪国清川の冬は厳しく、毎年繰り返される落雪により銅板が摩耗し、平成26年には冬季間の凍結融解による浸透水から、屋根構造材の損傷による修理を余儀なくされ、さらに近年は、内陣への雨漏り被害が懸念される様にになっていました。

新しい銅板で葺き替えると高額な経費が必要になることが判明し、神社役員会で度重なる協議の結果、将来の維持管理も考え神社の自己資金の範囲内で、直接雨風、雪からの影響を受けない覆殿方式を用いたささやかな本殿を新築するのが最良の結果であるとの結論に達しました。

工事は、株式会社今井建築が請負、令和6年9月1日に着手、同年11月19日に完成しています。

▼拝殿と旧本殿への渡り廊下に新設なった新本殿

▼姿図

木材は、無垢の杉材で無節を基本にし、階段は欅材となっています。大きさは、高さ、幅、それに奥行き何れも1.8mで、ご神体を祀る神棚部分は高さ76㎝、幅1.8mになっています。

▼遷座祭次第

▼当日捧げた神饌

▼打鼓:儀式の始まりを知らせる太鼓の軽快な音が拝殿に響きます。

▼修祓

▼降神の儀:警蹕、開扉

降神の儀

警蹕:「お~~!、お~~!」と斎主が声を発し御霊をお招きします。

開扉:徐に本殿の扉を開きます。

▼宮司祝詞を奏す

▼玉串奉奠

最初に正木尚文宮司、次いで渡邊和能清河神社責任役員代表、それに工事の受注者である、今井政弘株式会社今井建築代表取締役が捧げました。

▼昇神の儀:警蹕、閉扉

警蹕:「お~~!、お~~!」と斎主が声を発し御霊を元の御座にお帰り

頂きます。

閉扉:徐に本殿の扉を閉じます。

▼打鼓

儀式の終了を告げる太鼓の音が拝殿に響きます。

▼感謝状贈呈

工事受注者である今井政弘株式会社今井建築代表取締役に正木尚文宮司から感謝状の贈呈を行いました。

▼宮司挨拶

挨拶概要

「いま、八郎様さいてくる~。」そんな言葉を家族に残し、ここでよく遊んだものです。「八郎様」とは清河神社に親しみを込めて呼んでいたもので、今なお「八郎様」と呼んでいる人が多いと思われます。

さて、昨年地区の皆さんには回覧でお知らせしましたが、本殿屋根下地の腐敗が進み、早急に補修する必要があったのですが、屋根全体を復元するとなると、一千四百万円を超えることが分かった訳です。

最近の地区の世帯減少、高齢化などの現状を勘案し、自己資金の範囲で新たな本殿を造ることになり、お陰様で竣工にこぎ付けました。「八郎様」には申し訳ないのですが、現状をご理解頂きまして、今後ともご加護の程をお願いし、御礼したいと思います。

▼新本殿竣工記念撮影

PR

11.01.09:26

令和6年度特別企画展ギャラリートーク開催

令和6年10月24日(木)、公益財団法人清河八郎記念館を会場に、今年の特別企画展[「赤心報国回天倡始」の尊皇攘夷]を提案、企画した池田定志氏(元庄内町教育長、現公益財団法人清河八郎記念館理事)によるギャラリートークが開催されました。約30人の聴講者を前にして、清河八郎は幕末期に庶民の苦しみを救わんと、「経世済民」の理想を掲げ、挙国一致(オールジャパン)による攘夷決行を目指したと解説してくれました。

▼開会の挨拶をする廣田幸記公益財団法人清河八郎記念館館長

▼今年の特別企画展の狙いを解説する池田定志氏

※ 以下の文章は、池田氏本人から講義の大筋としていただいた原稿です。

八郎の尊皇攘夷は「赤心報国回天倡始」

八郎の尊皇攘夷は「赤心報国回天倡始」

尊攘急進派として九州遊説をし、志士たちを奮い立たせ、薩摩藩と京都挙兵を試み、明治維新の扉を開いた。

さらに、幕府の尽忠報国の志士募集に積極的に協力し浪士隊を結成した。後の新選組、新徴組となる。京都で尊皇攘夷運動が最高潮に高まる中で、幕府の攘夷活動の実行促すべく計画した。この機を活かし、朝廷のもと国を挙げて国難を乗り越えようとした企画は、時代がまだ熟していなかった。

八郎には薩摩藩であろうが幕府だろうが挙国一致の国造りの道筋になればよかった。外国に侮られないオールジャパンの国づくりを目指したと考えられる。

また、広く身分を超えて有能な人材を登用し、慎重に開国し、富国強兵をめざしたと推測される。心から体制の御一新を願い、命がけで時代を先取りした秀才であった。

▼開会の挨拶をする廣田幸記公益財団法人清河八郎記念館館長

▼今年の特別企画展の狙いを解説する池田定志氏

※ 以下の文章は、池田氏本人から講義の大筋としていただいた原稿です。

尊攘急進派として九州遊説をし、志士たちを奮い立たせ、薩摩藩と京都挙兵を試み、明治維新の扉を開いた。

さらに、幕府の尽忠報国の志士募集に積極的に協力し浪士隊を結成した。後の新選組、新徴組となる。京都で尊皇攘夷運動が最高潮に高まる中で、幕府の攘夷活動の実行促すべく計画した。この機を活かし、朝廷のもと国を挙げて国難を乗り越えようとした企画は、時代がまだ熟していなかった。

八郎には薩摩藩であろうが幕府だろうが挙国一致の国造りの道筋になればよかった。外国に侮られないオールジャパンの国づくりを目指したと考えられる。

また、広く身分を超えて有能な人材を登用し、慎重に開国し、富国強兵をめざしたと推測される。心から体制の御一新を願い、命がけで時代を先取りした秀才であった。

10.22.15:26

髙橋泥舟「山形行日記」解読記念シンポジウム第二部

▼登壇者:【東洋大学文学部教授岩下哲典氏】、【カナダ出身、フリー翻訳家イアンアーシー氏】、【鶴岡市郷土資料館館長補佐今野章氏】、コーディネーター【前庄内町文化財保護審議会会長・清河八郎生家齋藤家菩提寺「金華山歓喜寺」住職柳川泰善氏】

▼ 座談会ステージ全景

【柳川泰善氏】

最初にお話ししたいのは、この山形行き日記の解読に関しての切っ掛けであります。

平成16年に、私が 清河八郎さんのお墓を掃除していた時に、たまたま河北町の議長さんと泥舟研究会の大場勇人さんともう一方三人がお墓に入って来ました。それはどんな理由かと申しますと、平成16年町制施行50周年記念事業として泥舟展をやりたい。ついては泥舟さんの山形行き日記があって、しかもその山形行き日記と、 随行しての記録を書かれた早坂徳之助さんの「庄内紀行高橋泥舟に随従して」というものなど、資料をたくさん持ってこられました。

私も父から、うちには高橋泥舟の書があると聞いていて、一部その関係の資料があったんで、全く見ていない訳では無かったんですが、何しろ難しくて困っていまして、それを読めないままず~っと温めておいたのですが、 一昨年、岩下先生が「旅する思想家清河八郎」と言う、そう言った内容のお話でお出でになった時に、実はこのことについて、平成16年に研究会の大場勇人さんが見えて、庄内のことは庄内で少し調査研究し、解読して欲しいと言うことがあったので、そのことをお伝えして岩下先生に解読をお願いしたのが始まりです。

▼ 柳川泰善氏

今回、本当に岩下先生にお願いして、お三方が完全に解読され、翻刻し、読み下し文に完成したということは、私は、年来の念願が叶ったと言うことを痛切に感じており、 大変有難く思っております。まず最初に御礼申し上げたいと思います。

最初に清川に来るのが9月26日、この冊子で行きますと159ページ、お持ちの方ちょっと見て頂きたいと思います。 26日の日記の最後の方、ページの下段の方の最後から4行目、「黄昏清川の齋藤治兵衛方へ着す。」これがあります。齋藤治兵衛のうちは、清河八郎の生まれた実家のことであります。

その時には、清河八郎の母「亀代」も73歳、喜寿を超えてかくしゃくとしておられまして、大歓迎をして久しぶりにお会いしたので懐かしいと回顧する記事も載っておりました。

それは西遊草で、京都から東海道を下って江戸に来た時に、江戸に20日くらい滞在するんですが、その時に多分泥舟さんと清河八郎さんの母「亀代」さんはお会いしているのではないかと思います。こんなことがあって、非常に歓迎している記事が、随行者であった早坂徳之助の庄内紀行の中に書かれております。

山形行き日記の中で清川を立つと鶴岡に行っております。高橋泥舟の日記としては鶴岡が一番多く書かれております。私は、明治22年頃の鶴岡はどういう状況にあったか知るところではありませんので、今日は、郷土資料館の今野さんにその時代の鶴岡の状況と、それから高橋泥舟と鶴岡の人方との交流について、まずお話し頂ければ有難い。こんな風に思います。今野さんよろしくお願いします。

▼今野章氏

明治22年段階の庄内の状況というものをざっと説明いたしますと、2月11日に大日本帝国憲法が発布されるっていうことで、これに合わせて西郷隆盛の賊名が解かれることになります。それに対して庄内士族たちは南洲翁遺訓の編纂事業をこの年から始めて、翌年から販売に歩く訳なんですけども、まあそういった関係で南洲翁遺訓の編纂を始めたっていうのが一つ大きいことだと思います。それから4月に市制と町村制が施行されるって事があります。6月6日には、鶴岡、酒田で町会議員選挙が始まったっていうことがありまして、憲法が発布されて、高揚した気持ちの中にいたのが、明治22年段階っていう風なことになると思います。

実際に泥舟を訪ねてきた人々っていうのが、一番目として僧侶の方が多いですね。

10月6日に忠愛学校の開所式に泥舟が参加することになります。忠愛学校の言うのは何で有名かというと、鶴岡が給食発祥の地の言われておりますが、この忠愛学校が、全国で初めて給食を始めたと言うことで有名になっております。

二番目に士族についてですが、9月29日には幕末、庄内藩の江戸家老だった、松平権十郎に「伝言頼み置く」という文言が日記にあります。権十郎とはもしかしたら泥舟と面識があったのかも知れません。

10月12日には、江戸の留守居役を務めていた黒川と言う人物が訪ねて来ます。黒川は、清河八郎が庄内藩邸に建白書を持って来たときの実際取り扱った人物なんですけども、もしかしたら清河と面識があったのかなと思うんですけども、それと関連して泥舟を訪ねてきたのかな っていうのがこの文章から読み取れます。

あと、西田川郡役所の郡長が訪ねてきたり、役人が訪ねてきたりしております。

日記で鶴岡で面白かったのは、いろいろな料亭の名前が出てたことが大変面白く拝見しました。明治26年段階だと鶴岡町では、飲食店が81軒、これ明治の当館に残っている税金関係の資料から見て取れるんですけども、81軒飲食店があってそのうち34軒が料亭になっております。泥舟が泊まっていたのが「鶴寿亭」というところで、現在の大宝館の前あたりにあった旅館兼料理店だと思うんですけども、そういった料亭が賑やかだった所の中に泥舟が泊まっていた、そう言った面があるのが、ざっとこの日記を見た鶴岡滞在中のことになります。まずは以上。

以上でシンポジウム一部と二部の全日程の終了となりました。

以上でシンポジウム一部と二部の全日程の終了となりました。

この後、質問の時間を設けたところ、鶴岡市立大山小学校同窓会長さんから次のような御礼の言葉がありました。「大山小学校の古い校舎に横幅約5尺くらいの扁額があります。何故ここに泥舟さんの額があるかと言うことなんですが、隣の西郷小学校には先ほどお話ありましたように、西郷小学校という書がありまして、それを木に彫ってあります。それで確か私も泥舟さんが、清河八郎先生の墓参りに来て、そしてこちらの方に寄ったとお聞きしておりますけど、今日、先生方のお話を聞きまして本当に確信しました。ありがとうございました。以上です。」こんな感想を述べて頂きました。

髙橋泥舟は清河八郎が浪士組を結成した時の取締役となり、八郎の生き方に共感した人物であることがシンポジウムを通し再確認することが出来ました。

現在の清川にも髙橋泥舟来訪の地であることを記し、髙橋泥舟山形紀行の足跡として、歴史の一ページを蘇らせることが必要ではないだろうか。と独り秘かに思ったシンポジウムでありました。

二番目に士族についてですが、9月29日には幕末、庄内藩の江戸家老だった、松平権十郎に「伝言頼み置く」という文言が日記にあります。権十郎とはもしかしたら泥舟と面識があったのかも知れません。

10月12日には、江戸の留守居役を務めていた黒川と言う人物が訪ねて来ます。黒川は、清河八郎が庄内藩邸に建白書を持って来たときの実際取り扱った人物なんですけども、もしかしたら清河と面識があったのかなと思うんですけども、それと関連して泥舟を訪ねてきたのかな っていうのがこの文章から読み取れます。

あと、西田川郡役所の郡長が訪ねてきたり、役人が訪ねてきたりしております。

日記で鶴岡で面白かったのは、いろいろな料亭の名前が出てたことが大変面白く拝見しました。明治26年段階だと鶴岡町では、飲食店が81軒、これ明治の当館に残っている税金関係の資料から見て取れるんですけども、81軒飲食店があってそのうち34軒が料亭になっております。泥舟が泊まっていたのが「鶴寿亭」というところで、現在の大宝館の前あたりにあった旅館兼料理店だと思うんですけども、そういった料亭が賑やかだった所の中に泥舟が泊まっていた、そう言った面があるのが、ざっとこの日記を見た鶴岡滞在中のことになります。まずは以上。

【柳川泰善氏】

ありがとうございました。まず概要をお話ししていただきました。

続いて、アーシーさんから、皆さん、この難解な泥舟さんの書かれた日記をカナダ出身のアーシーさんが解読されたっていうことに対して、崇敬の念だけでなくて、何とも考えがつかないような才能をお持ちなのかなと、こんなふうに思っておりますが、皆さんいかがですか、(会場から拍手多数)ありがとうございます。この難解な解読をされたお話をいただきましたが、裏話を少しお話ししていただければありがたい 。

続いて、アーシーさんから、皆さん、この難解な泥舟さんの書かれた日記をカナダ出身のアーシーさんが解読されたっていうことに対して、崇敬の念だけでなくて、何とも考えがつかないような才能をお持ちなのかなと、こんなふうに思っておりますが、皆さんいかがですか、(会場から拍手多数)ありがとうございます。この難解な解読をされたお話をいただきましたが、裏話を少しお話ししていただければありがたい 。

▼イアンアーシー氏

私は才能など全くなくて、あの~単なる物好きです。それでこういう昔の資料に、昔からこういうものに興味があるんですけれども、大学で古代ギリシャ語や、ラテン語を勉強するぐらいだからとにかく古いもの、歴史的なもの、そういうようなものに血が騒ぐという性格です。

解読し始めたのはちょうどコロナ禍の中だったので、3人でオンライン会議を開いてそれで少しずつ解読していきました。

今日はいらっしゃらないんですけれども、もう一人の参加者、服部さんというお方ですが、もう80歳を超えてるにもかかわらず、もの凄く良く読めるし頭の切れるお方ですけれども、実はこの入力作業を担当してくださったのはその服部さんという方だったんです。

どういうような過程でやったかというと、まず3人でオンラインで解読をして、その服部さんはそれを全部入力してくれるという形になっていて、それで コロナ禍が少し収まってから、それから服部さんと私の2人が実際にあって、その解読文を確認するという形でした。

どこであっていたかと言うと、大体が喫茶店でこういう古い文書を確認していたんですが、私はこう言う顔ですので、二人で会っていると、周りの人はこれから英会話のレッスンでも始まるのではと思っていたら、突然、「なんとか候、かんとか候」が始まって驚いたのではないでしょうか。

【岩下哲典氏】

私は才能など全くなくて、あの~単なる物好きです。それでこういう昔の資料に、昔からこういうものに興味があるんですけれども、大学で古代ギリシャ語や、ラテン語を勉強するぐらいだからとにかく古いもの、歴史的なもの、そういうようなものに血が騒ぐという性格です。

解読し始めたのはちょうどコロナ禍の中だったので、3人でオンライン会議を開いてそれで少しずつ解読していきました。

今日はいらっしゃらないんですけれども、もう一人の参加者、服部さんというお方ですが、もう80歳を超えてるにもかかわらず、もの凄く良く読めるし頭の切れるお方ですけれども、実はこの入力作業を担当してくださったのはその服部さんという方だったんです。

どういうような過程でやったかというと、まず3人でオンラインで解読をして、その服部さんはそれを全部入力してくれるという形になっていて、それで コロナ禍が少し収まってから、それから服部さんと私の2人が実際にあって、その解読文を確認するという形でした。

どこであっていたかと言うと、大体が喫茶店でこういう古い文書を確認していたんですが、私はこう言う顔ですので、二人で会っていると、周りの人はこれから英会話のレッスンでも始まるのではと思っていたら、突然、「なんとか候、かんとか候」が始まって驚いたのではないでしょうか。

【岩下哲典氏】

ちょっと補足しますが、服部さんは、名古屋大学を出ておられてその後銀行にお勤めだったんですね。銀行にお勤め だったので数字に非常に強くて今回のこれ泥舟さんの業務日誌みたいなもんなんで、どのくらいのまああのお金というか、その何をまあ誰からいくらもらったとか、そういうのがですね、やっぱり数字に強い服部さんはよく分かったみたいで、非常にありがたかったです。

そろそろ時間なんでしょうが、最後に今野さん、10月24日に常念寺の住職さんが髙橋泥舟さんとの面会の時のお話をできればと思っておりましたが。

▼今野章氏

【柳川泰善氏】

岩下先生、この幕末三舟というのが明治時代になってから、それぞれ泥舟、鉄舟、海舟と言う号が有名になったというお話がありましたが、この三人の書ですね、書、それから、高橋泥舟さんの様な、あ~言う難解な筆さばきと言うのはどのような表現なのかとか、その辺先生お分かりでしたらちょっとお話ししていただければありがたい。

▼岩下哲典氏

「老梅枝」と言う言葉がある様ですが、老梅の枝というそういう言葉があります。それに値する、そんな風に思います。アーシーさん血の騒ぐお話をしていただいてありがとうございました。

実は私が先代住職から聞いてる話では泥舟さんが庄内に来たっていうのは目的が二つあるんだと、一つは先程来お話あったように清河八郎さんのお墓にお参りに来るのが一つの目的だった。

それからもう一つは、善宝寺にも二泊か三泊くらい泊まっているんですが、当時、曹洞宗の本山であった能登にある總持寺の住職をされた奕堂禅師(えきどうぜんじ)が、秋田の方に用がありその帰りに体調を壊し、善宝寺で亡くなっています。泥舟さんと奕堂禅師との関係は、河北町谷地の長谷寺の仁藤巨寛(にとうきょかん)さんが奕堂禅師の弟子にあたると、そう言うご縁があったということなんです。

この山形行き日記の163ページの後ろから3行目です。同十日晴れ夕刻雨、終日揮毫と、こう言う風になってるんですが、グラビアを作る段階で岩下先生と何回かやり取りして、と申しますのは、この庄内紀行髙橋泥舟に随従してしてということで、早坂徳之助さんの随行の文章があります。そこに「泥舟は善宝寺の山に登り仁藤禅師の師で、奕堂禅師の墳墓に拝す。」という言葉があります。このグラビアの 8ページの一番最後の方に善宝寺の建物の左の写真(奕堂禅師荼毘地)を載せていただきました。▼岩下哲典氏

大体あの三幅対であるケースが多いんですよね。真ん中が海舟で、こちら側に鉄舟で、こっちが泥舟と有名なご三幅、ご本尊が海舟で、脇侍で鉄舟、泥舟っていうのが普通なんですけど、皆さん見ていただいてまあ好き不好きあると思いますけど、私は、なんて言うんですか雄渾な字を書くのは泥舟さんだと思います。

昨日、歓喜寺さんで、鉄舟さんの字を見せていただきましたけれども素晴らしい。その~筆使いも力強くて圧倒されるのがこれ鉄舟さんだと思います。

昨日、歓喜寺さんで、鉄舟さんの字を見せていただきましたけれども素晴らしい。その~筆使いも力強くて圧倒されるのがこれ鉄舟さんだと思います。

泥舟さんの字は、まあ~表現するなら、こんな感じですよね。これ、あの~梅の古木ですよね。梅の古木が伸びていくような、こっち行って、こっち行って、こっちの様な、ある意味すごく難解で実はあの柳川先生には申し訳ないですけど、これは、コンプリート(完成形)なもの、完成したものでは実はなくて、まあ三つぐらいまた見つかりましたよね。こういう風に読んだ方がいいんじゃないかと、やっぱりこう読んだけれども、もしかしたらこうではないか っていうのがですね、やっぱりあるんですね。 なかなかの完成していない部分もあるんですけども、そのくらい難しいという風にご理解いただければいいと思います。

▼泥舟の字体は梅の古木と表現する岩下哲典氏

ただ泥舟さんのいわゆる草書体の字はもうこんな感じの梅の古木なんですが、楷書を是非ご覧ください。楷書はですね、本当に惚れ惚れするくらい良い字を書きます。清河八郎のお墓の字は泥舟さん(柳川氏:両親も)両親もですね。 その字はもう本当に楷書で綺麗な楷書でですね 是非これはあの小学校のお習字のお手本にしていただきたいくらいのあの字だと思います。

▼泥舟の字体は梅の古木と表現する岩下哲典氏

ただ泥舟さんのいわゆる草書体の字はもうこんな感じの梅の古木なんですが、楷書を是非ご覧ください。楷書はですね、本当に惚れ惚れするくらい良い字を書きます。清河八郎のお墓の字は泥舟さん(柳川氏:両親も)両親もですね。 その字はもう本当に楷書で綺麗な楷書でですね 是非これはあの小学校のお習字のお手本にしていただきたいくらいのあの字だと思います。

最後にあの海舟ですけれども海舟さんの字もですね、あの個性的でいいんですが、私はどうも好きになれないんですね。なんて言ったらいいんでしょうかね、その鉄舟さんの雄渾な字と泥舟さんの個性的な字の間に挟まって、実はあんまり個性的でも何でもない字っていうのが、海舟の字じゃないかな っていうふうに思って、ちょっと改修してもらいたい(会場から笑い)なと思う次第でございます。海舟のファンの人に怒られそうですけれども。まあなんとなくそんな気がいたします。以上です。

▼柳川泰善氏

▼柳川泰善氏

「老梅枝」と言う言葉がある様ですが、老梅の枝というそういう言葉があります。それに値する、そんな風に思います。アーシーさん血の騒ぐお話をしていただいてありがとうございました。

実は私が先代住職から聞いてる話では泥舟さんが庄内に来たっていうのは目的が二つあるんだと、一つは先程来お話あったように清河八郎さんのお墓にお参りに来るのが一つの目的だった。

それからもう一つは、善宝寺にも二泊か三泊くらい泊まっているんですが、当時、曹洞宗の本山であった能登にある總持寺の住職をされた奕堂禅師(えきどうぜんじ)が、秋田の方に用がありその帰りに体調を壊し、善宝寺で亡くなっています。泥舟さんと奕堂禅師との関係は、河北町谷地の長谷寺の仁藤巨寛(にとうきょかん)さんが奕堂禅師の弟子にあたると、そう言うご縁があったということなんです。

そろそろ時間なんでしょうが、最後に今野さん、10月24日に常念寺の住職さんが髙橋泥舟さんとの面会の時のお話をできればと思っておりましたが。

▼今野章氏

さっき鶴岡の話をしましたので、今度は酒田の話をしたいと思います。

10月20日に中川一(なかがわはじめ)と言う人が訪ねてきます。それこそ先程アーシーさんが言った葡萄酒を持って訪ねて来る人なんですけれど、この人は新徴組の隊士で、浪士組として江戸から京都に行った人でありまして、越前の浪士だったんですけども、その当時から泥舟と面識があった人になります。

新徴組は、大体、明治7年時点でほとんどが鶴岡から郷里の方に戻って、明治8年時点では39人しかいなかったんですけども、中川一はその中の一人でありまして、遊佐の方の戸長として、高瀬村の戸長をしていた人で、この人も懐かしさに泥舟が来ていると言うことで会いに来ています。

先ほど、西郷の話をちょっとしましたけれども、この年、この日記の中で髙橋直勝と言う人が10月9日に清河の贈位のために上京します。 さっき西郷の賊名が解かれたって言うことに関連すると思うんですけども、やっぱり清河に対しても贈位を与えて欲しいと言う、そう言った意味もあって髙橋直勝と言う人が上京するんですけども、 この人も泥舟を訪ねてきます。

10月29日、酒田に居る時には、清河八郎について世に伝わることはいろいろあるけれども、やっぱり評価されるべきだということで、清河に対する一番古い評伝を書いてるのがこの 高橋直勝で、明治22年になっております。

いろんな人が酒田にいても鶴岡からら訪ねてきたりしていたと言うのが、鶴岡滞在、酒田滞在っていう風になって、結局は 29日に帰ろうとしたところ名残り惜しくて もう一泊、そういうような感じで、大変泥舟と庄内の人は交流が厚かったって言うのが、この日記から見て取れるんじゃないかなと思ったところです。

【柳川泰善氏】

まだまだ尽きないんですけども、限られた時間で今日お帰りになると言うことであります。岩下先生何か。

そうですね、折角ですから大河ドラマのことについて、今日、大河ドラマの方も来ていらっしゃいますのでさせて頂きたいと思いますが、

今、あの~大河ドラマや朝の連ドラなんですけど、私の印象では、女性が主人公というようなことになっていますので、できればですね、今からだとちょっと難しいのかもしれませんけれども、お蓮さんを中心にしてみたらどうかなという風に思いました。これは悲劇の女性でありますけども、やっぱり一途な恋というか愛をですね、貫いてるという風に思います。

ある意味封建社会の犠牲者でもあると思います。 昨日あの清河八郎記念館の手紙を拝見しましたけれども、非常にこの学識レベルの高い人だと思います。

歓喜寺さんのお墓を見ても、あの正妻同様に弔って欲しいんだという気持ちが非常によく表れています。

これは対等な、近世の男女関係では珍しい 対等な関係でありまして、まあ蓮という名前は連なるっていうのはですね、対等な人間同士の集まりみたいな意味もありますので、 やっぱり現代のその平等な世の中に一石投じる ドラマになりうるという風に私は思います。

ですので、この髙橋泥舟の、山形行き日記のですね、泥舟が歓喜寺さんのお墓にお参りする時に泥舟さんとしては、お蓮さんのお墓にも、お参りしたと言う風に、まあ~泥舟は書いていませんけれども、その場面がドラマの最後に来るといいのかなという風に思います。

【柳川泰善氏】

え~と、大河ドラマの会長さんいかがでしょうか(会場から「同感」の声有り)まだ話は尽きないんですけども、時間が迫っておりますのでこの辺で閉じさせていただきたいと思います。

先ほど 高橋直勝さんという方のお話がありましたが、清河八郎さんは明治41年に正四位をいただくわけですが、その運動を山形県知事を始め、庄内挙げて市町村の首長さんたちが署名運動をしている最中に、この高橋直勝さんは県会議員をやっておりまして、先ほど今野さんからありましたが、明治22年に一番早く清河八郎伝を書かれた方なんです。

この方が、髙橋泥舟が山形の方に行っても毎日位高橋泥舟さんに会っているんですが、中身は分かりませんが運動展開中に、助言を頂いていたのではないかと言うことが想像されます。

この方が、髙橋泥舟が山形の方に行っても毎日位高橋泥舟さんに会っているんですが、中身は分かりませんが運動展開中に、助言を頂いていたのではないかと言うことが想像されます。

まだまだ、この山形日記から浮かんでくるものが多々ありますが、原文が翻刻されて読み下し文になったのは、先ほどの講演の中にもありました通り、 山形県では初めてであります。全国でも初めてだと言うことで、誇りの有る庄内紀行、特に清河八郎さんを検証する意味で、非常に大切な資料だと私は思っております。

どうぞこれから皆さんこの山形行き日記を開いて、これからやっと研究が始まったと、あるいはそういう資料であるということを思っていただいて、皆様方からも色々勉強していただければありがたいと、こんなふうに思っております。

どうぞこれから皆さんこの山形行き日記を開いて、これからやっと研究が始まったと、あるいはそういう資料であるということを思っていただいて、皆様方からも色々勉強していただければありがたいと、こんなふうに思っております。

大変拙い司会で進めてまいりまして、事前に打ち合わせは若干いたしましたが、その通りには行かないところもあったかと思います。時間に限りありますのでこの辺で終わりにさせていただきました。お三方、ありがとうございました。(会場から盛大に拍手)以上で座談会を終わります。ありがとうございました。

以上でシンポジウム一部と二部の全日程の終了となりました。

以上でシンポジウム一部と二部の全日程の終了となりました。この後、質問の時間を設けたところ、鶴岡市立大山小学校同窓会長さんから次のような御礼の言葉がありました。「大山小学校の古い校舎に横幅約5尺くらいの扁額があります。何故ここに泥舟さんの額があるかと言うことなんですが、隣の西郷小学校には先ほどお話ありましたように、西郷小学校という書がありまして、それを木に彫ってあります。それで確か私も泥舟さんが、清河八郎先生の墓参りに来て、そしてこちらの方に寄ったとお聞きしておりますけど、今日、先生方のお話を聞きまして本当に確信しました。ありがとうございました。以上です。」こんな感想を述べて頂きました。

髙橋泥舟は清河八郎が浪士組を結成した時の取締役となり、八郎の生き方に共感した人物であることがシンポジウムを通し再確認することが出来ました。

現在の清川にも髙橋泥舟来訪の地であることを記し、髙橋泥舟山形紀行の足跡として、歴史の一ページを蘇らせることが必要ではないだろうか。と独り秘かに思ったシンポジウムでありました。

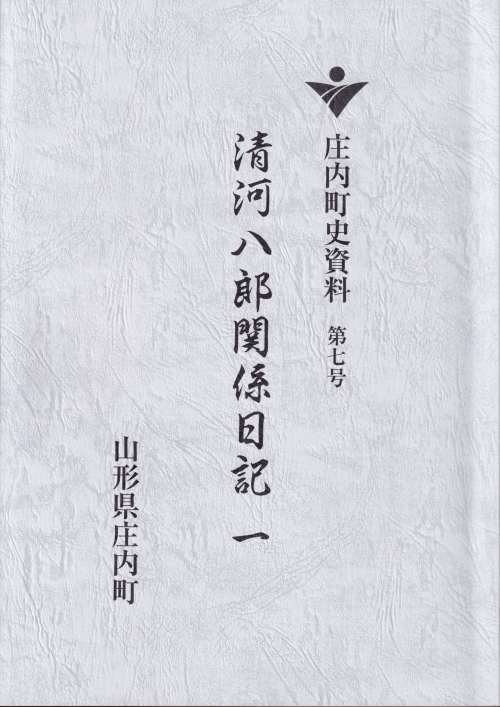

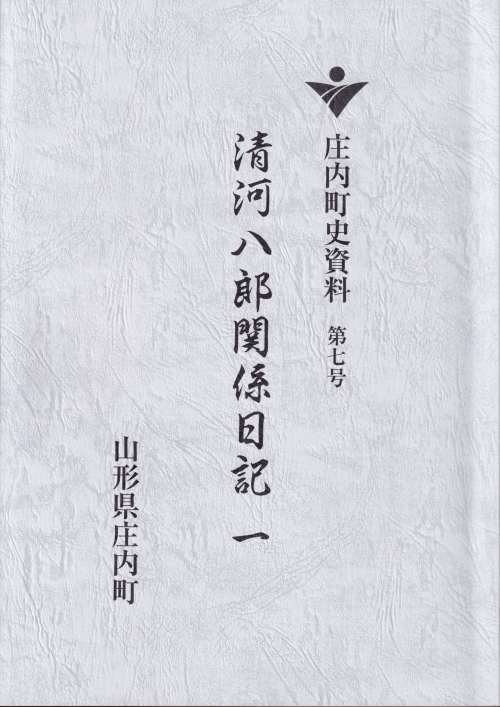

この庄内町史資料第七号は、二部構成になっており、第一部で明治大学名誉教授徳田武氏が、清河八郎が嘉永3(1850)年7月3日から9月7日迄の間、京都から長崎までの紀行文を解読したものを掲載しています。

この庄内町史資料第七号は、二部構成になっており、第一部で明治大学名誉教授徳田武氏が、清河八郎が嘉永3(1850)年7月3日から9月7日迄の間、京都から長崎までの紀行文を解読したものを掲載しています。徳田氏は、文中で、清河八郎が長崎行の心構えとして「各土地の経世風土と人情世態とを明らかにし、読書に拠る見識を以って、これを考慮し、その成果を経世済民に資する。」と言う目的意識を以って旅行すると書いており、長崎と言う土地が備える国際性、高名な文人たちとの情報収集、軍事的な観察など多くのことを目的として挙げています。

原文は漢文で、管原昭治氏(庄内町清河八郎関係調査員)が翻刻し、徳田先生が読み下し文と現代語訳文を掲載しています。

第二部で、清河八郎と盟友であった、幕末三舟の一人、髙橋泥舟が明治22年に山形県を訪れた際の旅日記を、東洋大学文学部教授岩下哲典氏と、カナダ出身フリー翻訳家イアン・アーシー氏、それに元銀行員服部英昭氏の三人で翻刻し、併せて読み下し文も作成して掲載されています。

A4判、全198頁になっています。

A4判、全198頁になっています。

販売定価は:1,400円(消費税込み)

販売定価は:1,400円(消費税込み)

+送料+振込手数料(但し振り込みの場合に限る)

購入希望の方は、次の場所で直接お買い求めできます。また郵送希望の方は、郵便番号、住所、氏名、電話番号をお知らせ願います。メールの場合はファイル添付はご遠慮頂き、直接本文に必要事項を書き込んでください。

購入希望の方は、次の場所で直接お買い求めできます。また郵送希望の方は、郵便番号、住所、氏名、電話番号をお知らせ願います。メールの場合はファイル添付はご遠慮頂き、直接本文に必要事項を書き込んでください。

①庄内町教育委員会社会教育課

電話0234-43-0194

FAX0234-42-0811

e-mail:syakaikyoiku@town.shonai.yamagata.jp

② 公益財団法人清河八郎記念館

② 公益財団法人清河八郎記念館

電話0234-57-2104

FAX0234-57-2104

e-mail:spcp4yb9@pearl.ocn.ne.jp ③清川歴史公園 荘内藩清川関所

③清川歴史公園 荘内藩清川関所

④庄内町立図書館

電話:0234-43-3039

FAX:0234-43-4762

e-mail:tosho@town.shonai.yamagata.jp ※ 清河八郎の九州紀行文「西遊記事」、それに幕末三舟の一人高橋泥舟の「山形行旅日記」共、日本で最初に翻刻し、分かり易い読み下し文を掲載した貴重な資料集です。

※ 清河八郎の九州紀行文「西遊記事」、それに幕末三舟の一人高橋泥舟の「山形行旅日記」共、日本で最初に翻刻し、分かり易い読み下し文を掲載した貴重な資料集です。

A4判、全198頁になっています。

A4判、全198頁になっています。 販売定価は:1,400円(消費税込み)

販売定価は:1,400円(消費税込み)+送料+振込手数料(但し振り込みの場合に限る)

購入希望の方は、次の場所で直接お買い求めできます。また郵送希望の方は、郵便番号、住所、氏名、電話番号をお知らせ願います。メールの場合はファイル添付はご遠慮頂き、直接本文に必要事項を書き込んでください。

購入希望の方は、次の場所で直接お買い求めできます。また郵送希望の方は、郵便番号、住所、氏名、電話番号をお知らせ願います。メールの場合はファイル添付はご遠慮頂き、直接本文に必要事項を書き込んでください。①庄内町教育委員会社会教育課

電話0234-43-0194

FAX0234-42-0811

e-mail:syakaikyoiku@town.shonai.yamagata.jp

② 公益財団法人清河八郎記念館

② 公益財団法人清河八郎記念館 電話0234-57-2104

e-mail:spcp4yb9@pearl.ocn.ne.jp

③清川歴史公園 荘内藩清川関所

③清川歴史公園 荘内藩清川関所 電話0234-25-5885

FAX0234-25-5885④庄内町立図書館

電話:0234-43-3039

FAX:0234-43-4762

e-mail:tosho@town.shonai.yamagata.jp

※ 清河八郎の九州紀行文「西遊記事」、それに幕末三舟の一人高橋泥舟の「山形行旅日記」共、日本で最初に翻刻し、分かり易い読み下し文を掲載した貴重な資料集です。

※ 清河八郎の九州紀行文「西遊記事」、それに幕末三舟の一人高橋泥舟の「山形行旅日記」共、日本で最初に翻刻し、分かり易い読み下し文を掲載した貴重な資料集です。

10.11.16:23

令和6年度特別企画展「赤心報国回天倡始」ギャラリートーク!

現在開催中の令和6年特別企画展

「赤心報国回天倡始」の尊皇攘夷

八郎の書簡・建白書を通して

ギャラリートークの案内です

期日:令和6年10月24日

時間:13時30分開会

会場:公益財団法人清河八郎記念館

会費:300円(入場料、資料代)

定員:30人になりましたら締め切ります。

清河八郎顕彰会会員の方は会員証を持参ください。無料になります。

講師:池田定志氏(元庄内町教育長、現公益財団法人清河八郎記念館理事)

※ 清河八郎は何をなさんとして、行動を起こしたのか皆さんの疑問にお答えします。

※ 申し込みは公益財団法人清河八郎記念館までお願いします。☎0234-57-2104

10.04.21:52

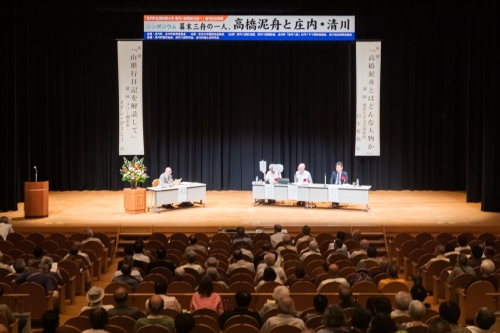

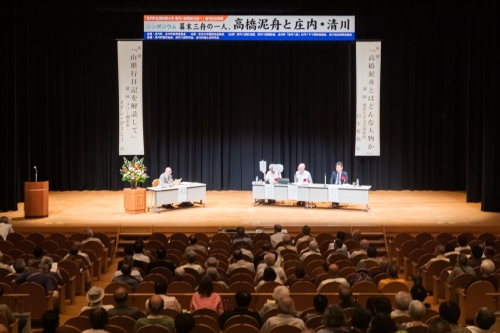

「髙橋泥舟 山形行日記」解読記念シンポジウム開催

令和6年9月16日(月・敬老の日)、庄内町文化創造館「響ホール」を会場に、『「庄内町史資料第七号 清河八郎関係日記一」発刊記念事業シンポジウム、幕末三舟の一人、髙橋泥舟と庄内・清川』を開催しました。

令和6年9月16日(月・敬老の日)、庄内町文化創造館「響ホール」を会場に、『「庄内町史資料第七号 清河八郎関係日記一」発刊記念事業シンポジウム、幕末三舟の一人、髙橋泥舟と庄内・清川』を開催しました。 この資料第七号は、二部構成になっており、第一部で明治大学名誉教授徳田武氏が、清河八郎が嘉永3(1850)年7月3日から9月7日迄の間、京都から長崎までの紀行文を解読したものを掲載しています。

この資料第七号は、二部構成になっており、第一部で明治大学名誉教授徳田武氏が、清河八郎が嘉永3(1850)年7月3日から9月7日迄の間、京都から長崎までの紀行文を解読したものを掲載しています。徳田氏は、文中で、清河八郎が長崎行の心構えとして「各土地の経世風土と人情世態とを明らかにし、読書に拠る見識を以って、これを考慮し、その成果を経世済民に資する。」と言う目的意識を以って旅行すると書いており、長崎と言う土地が備える国際性、高名な文人たちとの情報収集、軍事的な観察など多くのことを目的として挙げています。

原文は漢文で、管原昭治氏(庄内町清河八郎関係調査員)が翻刻し、徳田先生が読み下し文と現代語訳文を掲載しております。

第二部で、清河八郎と盟友であった、幕末三舟の一人、髙橋泥舟が明治22年に山形県を訪れた際の旅日記を、東洋大学文学部教授岩下哲典氏と、カナダ出身フリー翻訳家イアン・アーシー氏、それに元銀行員服部英昭氏の三人で翻刻し、併せて読み下し文も作成して掲載されています。

A4判、全198頁になっています。

A4判、全198頁になっています。 販売定価は:1,400円(消費税込み)

販売定価は:1,400円(消費税込み)+送料+振込手数料(但し振り込みの場合に限る)

購入希望の方は、次の場所で直接お買い求めできます。また郵送希望の方は、郵便番号、住所、氏名、電話番号をお知らせ願います。メールの場合はファイル添付はご遠慮頂き、直接本文に必要事項を書き込んでください。

購入希望の方は、次の場所で直接お買い求めできます。また郵送希望の方は、郵便番号、住所、氏名、電話番号をお知らせ願います。メールの場合はファイル添付はご遠慮頂き、直接本文に必要事項を書き込んでください。①庄内町教育委員会社会教育課

電話0234-43-0194

FAX0234-42-0811

e-mail:syakaikyoiku@town.shonai.yamagata.jp

② 公益財団法人清河八郎記念館

② 公益財団法人清河八郎記念館 電話0234-57-2104

e-mail:spcp4yb9@pearl.ocn.ne.jp

③清川歴史公園 荘内藩清川関所

③清川歴史公園 荘内藩清川関所 電話0234-25-5885

FAX0234-25-5885④庄内町立図書館

電話:0234-43-3039

FAX:0234-43-4762

e-mail:tosho@town.shonai.yamagata.jp

※ 清河八郎の九州紀行文「西遊記事」、それに幕末三舟の一人高橋泥舟の「山形行旅日記」共に、日本で最初に翻刻し、分かり易い読み下し文を掲載した貴重な資料集です。

※ 清河八郎の九州紀行文「西遊記事」、それに幕末三舟の一人高橋泥舟の「山形行旅日記」共に、日本で最初に翻刻し、分かり易い読み下し文を掲載した貴重な資料集です。

Ⅰ 開会式

▼ 主催者庄内町長富樫透挨拶概要

■ 本日の シンポジウムは、東洋大学様から東洋大学講師派遣事業ということでご協力をいただいております。岩下先生からは一昨年に続いてということになりますが、今回庄内町町史資料第七号が発刊になりました。後ほどホワイエでも販売しているようですが格安 1,400円でございますので、是非ご購入いただければという風に思っております。

今日は幕末三舟の一人高橋泥舟さんとの関係と言うことで、第一部の基調講演、そして第二部では座談会もありますので、 清河八郎先生が果たした歴史的役割であったり、明治時代との繋がりであったり、そして検証であったりということもきっと出てくるんだろうという風に思っています。

町の方でも平成30年から清河八郎先生を大河ドラマに誘致と言うことで、いろんな活動をやっております。商店街等では幟旗等も出しておりますが、自動販売機のラッピングでありますとか、あるいはそのガチャガチャ という、八郎のカプセルトイみたいなものをやっております。

いろんな形で多くの皆さんから八郎先生の功績を知っていただくということが、一番重要なことだという風に思っております。

2030年の生誕200年に向けて、地域の皆さんからより知っていただき、大河ドラマにつながるよう頑張って行きたいという風に思ってますので、是非とも今日のシンポジウムが、その一助、あるいは、これからの皆さんの理解が進む大きな機会になればという風に思っております。

Ⅱ 基調講演概要

■演題:【髙橋泥舟はどんな人】東洋大学文学部教授岩下哲典氏

泥舟は幕末最も有名な幕臣で、槍の教授で遊撃隊の頭であり、徳川慶喜のボデーガードだった。

髙橋泥舟の泥舟は明治4年以降にこの号を使っているが、どろの舟と言っている。「自分はカチカチ山の泥舟なので自分に乗ったら沈むから寄って来るなよ。」と、こういう気持ちで、泥舟と言う号を使っていたので、あんまり人から好かれないのかなと思ったら実はそうでもない。この日記では、庄内の人や、新庄の方々から本当に歓迎されている。別れる時は別れたくなくて泣く人もいた。泥舟も泣いて、みんな無口になった。そんな歓迎の仕方をされたようだ。

髙橋泥舟は江戸無血開城のナンバーツーだと思っている。ナンバーワンが山岡鉄舟で、ナンバースリーが勝海舟だ。勝海舟の貢献度が一番と思っている人が世の中に多いが、私は、今まで色々書いてきていや違うんだけどな~と思っている。一番は山岡鉄舟でその山岡を徳川慶喜に推薦したのは泥舟だ。

明治に入ると廃仏毀釈でひどい目にあわされた仏教を再興しようと、鉄舟と共にあらゆる宗派に手を差し伸べている。中でも禅宗の特に臨済宗の「白隠」と言う人の再評価に奔走している。

そして泥舟さんは何といっても「旅する揮毫家」だと思う。この山形行日記は、

清河八郎の墓参りがメインだったと思うが、庄内藩にも様々な知り合いがいた様で、多くの人に会いたいと言う思いもあったのだろうと思う。先程も触れたが、別れる時は惜別無上の思いで、別れる時はお互い無口になるようなそんな状況があった様だ。

鉄舟や泥舟は共に福祉事業に積極的だった。鶴岡の地でも「忠愛学校」の開講式に出て校名を揮毫している。その他東京や新潟でも福祉施設に関わっており、髙橋泥舟は福祉事業にも関わっていたと言うことを知って頂きたい。

■演題:【山形行日記を解読して】カナダ出身フリー翻訳家イアンアーシー氏

まず最初に、山形いき日記なのか、山形ゆき日記なのか、また山形こう日記と読むのか判然としない。今日はとりあえず山形行き(ゆき)日記と読ませてもらう。

この日記は、今から135年前、明治22年、西暦で言うと1889年の秋に泥舟が山形県を旅した際に作成した記録で、9月16日から11月22日までの記録だ。

汽車で東京から宮城県の白石まで行って、それから仙台経由で人力車などで、谷地から山形県に入った。そして大石田、これは最上川の川下りをしたと言う風に記録されているが、大石田を通ってそれから清川村、さらに鶴岡、酒田、また清川村に戻って、新庄、楯岡、それれから山形市、赤湯、そして米沢となり、残念ながらその後の予定は記録されていない。

翻刻とは何かという話をすると、泥舟の字は独自の崩し方で、パッと見て直ぐ読める人はそんなにいないのでは無いかと思う。翻刻とはこの難しい一文字一文字を活字に起こすと言う作業になる。今回は、こうして解読した文にさらに読み易くするために読み下し文を作成した。

日記の中には、山形行きの旅の目的を記してはいない。記してはいないが一つには清河八郎の追悼の旅だったと思われる。

髙橋泥舟が清河八郎のお墓参りをした時に和歌を読んでいる。「清河正明の墓に詣でて」として、「西へ行く 雲と消えても天の下に たてしいさおぞ 世に残りける」 この西へ行くとは、おそらく西方浄土へ行く、と言う意味ではないかと思う。また髙橋泥舟は原本では「功勲」と漢字で書いているが、これは和歌なのでおそらく大和言葉で「いさお」と読むのではないかと思う。そこでこの和歌の意味だが、清河八郎自身は雲のように散ってあの世に逝っても、その功績はいまだに天下に残っている。という意味ではないだろうか。

また 髙橋泥舟は、清河八郎の故郷清川村に泊まっていた時にこのような俳句を読んでいる。清河八郎の実家の書斎「楽水楼」で読んでいるが、「うかりうかり もの見て淋し 秋の川」これは秋の最上川を見ながら ぼんやりと物思いに耽ってる姿だと思う。

泥舟は幕末から明治の著名人なので、この旅では多くの人と会っている。そして何時、誰から何をもらったと子細に書き留めているし、そうした実務的な一面と、突然に和歌や俳句、漢詩を書いている。清河八郎もそうだが、私は江戸時代や明治時代の歴史的人物について調べて、いつも感心するのはこの教養の高さだ。

今の日本では少なくとも国政のレベルで、実利的でないもの、直ぐにお金になるのに繋がらないものは軽視される傾向があるのではないか。お金の計算抜きで、文化そのものを大事にする昔の日本人の姿に見習うというか、思い出した方がいいように思う。

以上が第一部基調講演の概要になります。この後第二部座談会になりますがその状況は後日お知らせいたします。

以上が第一部基調講演の概要になります。この後第二部座談会になりますがその状況は後日お知らせいたします。