06.08.09:35

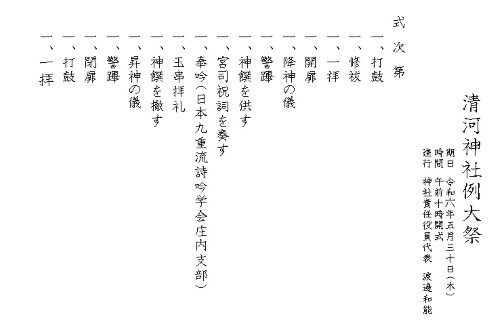

令和7年清河神社例大祭

清河八郎が江戸麻布一ノ橋付近で幕府の刺客により暗殺されたのが文久3(1863)年4月13日(新暦5月30日)であり、この祥月命日を例大祭とし、毎年八郎を崇敬する多くの方から参列頂き遺徳を偲んでおリます。

清河八郎が江戸麻布一ノ橋付近で幕府の刺客により暗殺されたのが文久3(1863)年4月13日(新暦5月30日)であり、この祥月命日を例大祭とし、毎年八郎を崇敬する多くの方から参列頂き遺徳を偲んでおリます。▼ 式次第

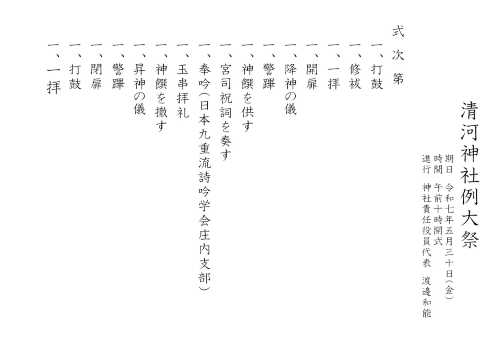

▼ 開式を告げる打鼓の軽快な音が拝殿に響きます。

▼打鼓に続き修祓の儀です。大幣を用い最初に神饌、次に宮司、参員、最後に参列者を清めます。

▼修祓に続いて祀神に敬意を表す宮司一拝が行われます。参列者も一緒に拝礼します。

▼次にいよいよ本殿の扉を開ける開扉の儀です。この時は警蹕と呼ばれる、「お~~」、「お~~」と参員の低い声が拝殿に響きます。

▼宮司祝詞を奏す。正木尚文宮司が、新しく遷座された神霊に向かい、心安らかにして参列者と地域の安寧、繁栄を見守って頂くことを念じていました。

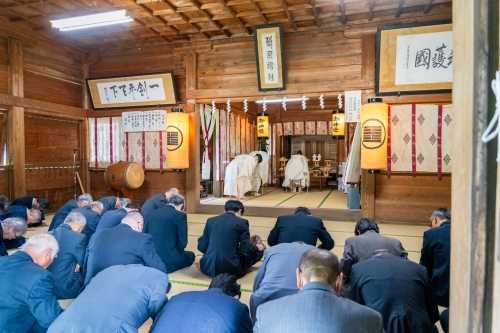

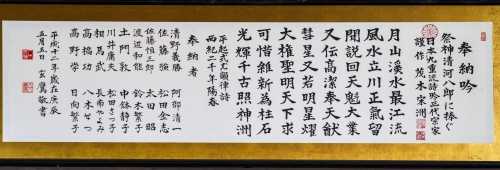

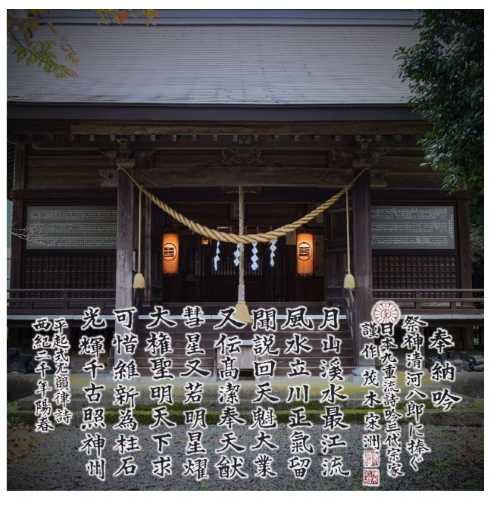

▼清河八郎記念館出入口付近に、日本九重流詩吟学会三代宗家茂木宋洲氏作による「祭神 清河八郎に捧ぐ」の漢詩が掲示されています。

この漢詩は、平成10(1998)年頃、当時、日本九重流詩吟学会庄内支部支部長であった佐藤充洲(佐藤強)氏が、郷土の英傑である清河八郎の和歌に自ら曲をつけ吟じていたものを、庄内支部門下生の皆さんが指導を受け、色々な場所で発表していた折、三代宗家茂木宋洲氏が和歌の作者である清河八郎に興味を示し、直接清河八郎記念館に来訪されました。

この漢詩は、平成10(1998)年頃、当時、日本九重流詩吟学会庄内支部支部長であった佐藤充洲(佐藤強)氏が、郷土の英傑である清河八郎の和歌に自ら曲をつけ吟じていたものを、庄内支部門下生の皆さんが指導を受け、色々な場所で発表していた折、三代宗家茂木宋洲氏が和歌の作者である清河八郎に興味を示し、直接清河八郎記念館に来訪されました。 例大祭では奉吟として、日本九重流詩吟学会庄内支部の皆さんの協力で毎年吟じて頂いております。

例大祭では奉吟として、日本九重流詩吟学会庄内支部の皆さんの協力で毎年吟じて頂いております。今年は、同学会庄内支部長総伝八段範師相馬角洲(相馬武)氏、総伝八段範師土門登洲(土門敦)氏、それに総伝八段範師高野穹洲(高野学)氏の三名から、和歌「いざさらば」、「さくら花」、「魁て」、「砕けても」、それに「祭神清河八郎に捧ぐ」を吟じて頂きました。

清河八郎辞世の和歌となった「魁て」はYouTubeでご覧ください。

清河八郎辞世の和歌となった「魁て」はYouTubeでご覧ください。▼日本九重流詩吟学会庄内支部支部長総伝八段範師相馬角洲(相馬武)氏

▼同総伝八段範師土門登洲(土門敦)氏

▼同総伝八段範師高野穹洲(高野学)氏

▼放吟に続いて玉串拝礼です。(敬称を省略して記載)

奉納して頂いた皆さんは21名で、最初に清河神社責任役員代表渡邊和能、次いで山形県議会議長・公益財団法人清河八郎記念館理事長田沢伸一、庄内町長富樫透代理副町長樋渡満、衆議院議員加藤鮎子代理秘書金丸秀明、参議院議員船山康江代理秘書渋谷廣之、参議院議員芳賀道也代理秘書阿部秀徳、庄内町観光協会会長・清河八郎大河ドラマ誘致協議会会長大滝正博代理商工観光課長高田謙、清河八郎グラフィティ著者・清河八郎親族加藤淳、最上峡芭蕉ライン観光株式会社代表取締役社長・公益財団法人清河八郎記念館顧問鈴木富士雄、株式会社荘内日報社代表取締役社長橋本政之、株式会社清川屋取締役会長伊藤秀樹、公益財団法人荘内南洲会理事長小野寺良信、大川周明顕彰会、十和建設株式会社代表取締役今野勉代理庄内支店長後藤竹也、清河八郎研究会会長小野寺雅昭、庄内町立立川中学校校長田沢明広、庄内町立立川小学校校長丸川利英、庄内町立川総合支所長阿部聡、株式会社今井建築代表取締役今井政弘、清河八郎先生の妻・お蓮生家 菅原善一、最後は、淸川地区自治会長会代表丸山富幸が捧げました。

▼閉扉の儀:本殿の扉が静かに閉じられそれと同時に「お~~」、「お~~」と警蹕の声が拝殿に響きます。

▼神事としての最後に宮司一拝が行われ、参列者も全員拝礼します。

▼ 太鼓が打ち鳴らされ神事終了を告げます。

▼ 神事の終了後に正木尚文宮司から次の概要で挨拶がありました。

「自分たちが小さい頃はこの境内でよく遊んだ。『八郎様さいてくるの~』これが決まり文句だった。神社が出来たのが昭和8年で92年が経過し、雨漏りの心配が出てきた。平成26年には一部補修もしたがさらに範囲が広がったようだ。本格的に補修となると一千四百万を超える金額になることが分かったが、創建当時の清川とは大違いで、今の清川の現状では到底実現しきれない金額になる。また八郎さんの生家齋藤治兵衛家の力も偉大だったと思う。

神社役員会で何回も話し合った結果、自力でささやかな本殿を造ることで意見の一致をみた。地元の株式会社今井建築さんの力で立派な社を作ってもらい、さる5月11日に遷座祭を行い感謝状を差し上げた。皆様にはこれからも清河神社へのご協力をお願いする。」

以上で神事の全日程を終了しました。この後は同じ場所で直会になりますが、その様子は後日お知らせします。

以上で神事の全日程を終了しました。この後は同じ場所で直会になりますが、その様子は後日お知らせします。

▼同総伝八段範師土門登洲(土門敦)氏

▼同総伝八段範師高野穹洲(高野学)氏

▼放吟に続いて玉串拝礼です。(敬称を省略して記載)

奉納して頂いた皆さんは21名で、最初に清河神社責任役員代表渡邊和能、次いで山形県議会議長・公益財団法人清河八郎記念館理事長田沢伸一、庄内町長富樫透代理副町長樋渡満、衆議院議員加藤鮎子代理秘書金丸秀明、参議院議員船山康江代理秘書渋谷廣之、参議院議員芳賀道也代理秘書阿部秀徳、庄内町観光協会会長・清河八郎大河ドラマ誘致協議会会長大滝正博代理商工観光課長高田謙、清河八郎グラフィティ著者・清河八郎親族加藤淳、最上峡芭蕉ライン観光株式会社代表取締役社長・公益財団法人清河八郎記念館顧問鈴木富士雄、株式会社荘内日報社代表取締役社長橋本政之、株式会社清川屋取締役会長伊藤秀樹、公益財団法人荘内南洲会理事長小野寺良信、大川周明顕彰会、十和建設株式会社代表取締役今野勉代理庄内支店長後藤竹也、清河八郎研究会会長小野寺雅昭、庄内町立立川中学校校長田沢明広、庄内町立立川小学校校長丸川利英、庄内町立川総合支所長阿部聡、株式会社今井建築代表取締役今井政弘、清河八郎先生の妻・お蓮生家 菅原善一、最後は、淸川地区自治会長会代表丸山富幸が捧げました。

▼閉扉の儀:本殿の扉が静かに閉じられそれと同時に「お~~」、「お~~」と警蹕の声が拝殿に響きます。

▼神事としての最後に宮司一拝が行われ、参列者も全員拝礼します。

▼ 太鼓が打ち鳴らされ神事終了を告げます。

▼ 神事の終了後に正木尚文宮司から次の概要で挨拶がありました。

「自分たちが小さい頃はこの境内でよく遊んだ。『八郎様さいてくるの~』これが決まり文句だった。神社が出来たのが昭和8年で92年が経過し、雨漏りの心配が出てきた。平成26年には一部補修もしたがさらに範囲が広がったようだ。本格的に補修となると一千四百万を超える金額になることが分かったが、創建当時の清川とは大違いで、今の清川の現状では到底実現しきれない金額になる。また八郎さんの生家齋藤治兵衛家の力も偉大だったと思う。

神社役員会で何回も話し合った結果、自力でささやかな本殿を造ることで意見の一致をみた。地元の株式会社今井建築さんの力で立派な社を作ってもらい、さる5月11日に遷座祭を行い感謝状を差し上げた。皆様にはこれからも清河神社へのご協力をお願いする。」

以上で神事の全日程を終了しました。この後は同じ場所で直会になりますが、その様子は後日お知らせします。

以上で神事の全日程を終了しました。この後は同じ場所で直会になりますが、その様子は後日お知らせします。PR

05.21.13:06

清河神社遷座祭

清河神社が創建されたのは昭和8年、今から92年前になります。屋根は銅板葺きになっていますが、雪国清川の冬は厳しく、毎年繰り返される落雪により銅板が摩耗し、平成26年には冬季間の凍結融解による浸透水から、屋根構造材の損傷による修理を余儀なくされ、さらに近年は、内陣への雨漏り被害が懸念される様にになっていました。

新しい銅板で葺き替えると高額な経費が必要になることが判明し、神社役員会で度重なる協議の結果、将来の維持管理も考え神社の自己資金の範囲内で、直接雨風、雪からの影響を受けない覆殿方式を用いたささやかな本殿を新築するのが最良の結果であるとの結論に達しました。

工事は、株式会社今井建築が請負、令和6年9月1日に着手、同年11月19日に完成しています。

▼拝殿と旧本殿への渡り廊下に新設なった新本殿

▼姿図

木材は、無垢の杉材で無節を基本にし、階段は欅材となっています。大きさは、高さ、幅、それに奥行き何れも1.8mで、ご神体を祀る神棚部分は高さ76㎝、幅1.8mになっています。

▼遷座祭次第

▼当日捧げた神饌

▼打鼓:儀式の始まりを知らせる太鼓の軽快な音が拝殿に響きます。

▼修祓

▼降神の儀:警蹕、開扉

降神の儀

警蹕:「お~~!、お~~!」と斎主が声を発し御霊をお招きします。

開扉:徐に本殿の扉を開きます。

▼宮司祝詞を奏す

▼玉串奉奠

最初に正木尚文宮司、次いで渡邊和能清河神社責任役員代表、それに工事の受注者である、今井政弘株式会社今井建築代表取締役が捧げました。

▼昇神の儀:警蹕、閉扉

警蹕:「お~~!、お~~!」と斎主が声を発し御霊を元の御座にお帰り

頂きます。

閉扉:徐に本殿の扉を閉じます。

▼打鼓

儀式の終了を告げる太鼓の音が拝殿に響きます。

▼感謝状贈呈

工事受注者である今井政弘株式会社今井建築代表取締役に正木尚文宮司から感謝状の贈呈を行いました。

▼宮司挨拶

挨拶概要

「いま、八郎様さいてくる~。」そんな言葉を家族に残し、ここでよく遊んだものです。「八郎様」とは清河神社に親しみを込めて呼んでいたもので、今なお「八郎様」と呼んでいる人が多いと思われます。

さて、昨年地区の皆さんには回覧でお知らせしましたが、本殿屋根下地の腐敗が進み、早急に補修する必要があったのですが、屋根全体を復元するとなると、一千四百万円を超えることが分かった訳です。

最近の地区の世帯減少、高齢化などの現状を勘案し、自己資金の範囲で新たな本殿を造ることになり、お陰様で竣工にこぎ付けました。「八郎様」には申し訳ないのですが、現状をご理解頂きまして、今後ともご加護の程をお願いし、御礼したいと思います。

▼新本殿竣工記念撮影

06.11.11:38

清河神社例大祭・直会

▼直会席次表

直会次第

直会次第一 進行・開会 清河神社責任役員・公益財団法人清河八郎記念館館長 廣田幸記

二 祝 辞 山形県議会議員・公益財団法人清河八郎記念館理事長 田澤伸一様

庄内町長 富樫 透様

三 スピーチ 清河八郎母方生家三井家子孫 三井洋一郎樣

四 祝電披露 清河神社責任役員・公益財団法人清河八郎記念館館長 廣田幸記

五 乾 杯 新釈清河八郎伝著者・清河八郎生家親族 加藤 淳様

六 祝 宴

七 万歳三唱 清川地区自治会長会会長 渋谷俊雄樣

八 閉 会

▼祝辞 山形県議会議員・公益財団法人清河八郎記念館理事長 田澤伸一様

■ 祝辞概要

「最近、蛍の飼育に興味があり蛍を育てているが、蛍の一生は華々しいと感じている。清河八郎の一生もまた桜田門外の変に刺激を受け、回天倡始へと突き進んだ。正しく蛍の光のごとく燃えたのではと思う。

亡くなった歴史研究家のあさくらゆうさんは、八郎の攘夷は不平等の開国を迫られたからであり、平等であったら開国派だったと話していた。

八郎の史料は解読されていなものが数多くあるので、解読が進むと新しい道しるべになってくれると思っている。」

▼祝辞 庄内町長 富樫 透様

■ 祝辞概要

「清河八郎大河ドラマ誘致協議会の発案で、清河八郎関連グッズのガチャを色んな所に置いている。記念館にも置いているようだが子供達に好評の様だ。先日東京の日野市を訪れ八郎の軌跡に改めて触れてきた。またJICAを訪問した際には八郎生家の子孫である「齋藤わか奈」さんのおじさんという人に出会って話をした。今年は講演会[7月15日(月・祝)に酒田市出身・評論家佐高信氏/9月16日(月・祝)に東洋大学文学部教授岩下哲典氏]もある様なので、色々な視点から八郎について語ってもらい新しい発見をしてもらうのが大事と思う。」

▼スピーチ 八郎母方生家三井家子孫 三井洋一郎樣

■ スピーチ概要

「三井家は元々伊豆ますざかの出身で三代目で繁盛し財を成した。自分は分家になるが家族で八郎について語ることは無かった。しかし最近自分の家系について興味を持ち調べると、八郎の母は自分の本家から嫁いでいるし、八郎の妹が自分の家系の三代目に嫁に来ていることを知った。それを確認するため、金華山歓喜寺住職の柳川さんの処や、鶴岡市の人別帳も確認した。そしたら確かに八郎の母亀代の名前があり、三井家と清川の齋藤家が関係あることを知った。

東京九段の近くにある資料館で、清河八郎の無礼切りは時の幕府の策略であったとの展示がされたことがある。八郎は無実の罪で逃亡生活をおくり、妻お蓮や弟熊三郎も牢獄に入れられている。

今、清河八郎大河ドラマへの道みたいなことをしてもらっているが、東京あたりで清河八郎という人物は私の先祖だよと言っても、吉田松陰とか、坂本龍馬、高杉晋作とかの名前は出て来るが、それに比べるとブランド力が無い。

一つのアイデアとして私自身が考えることは、NHK BSの「英雄たちの選択」とか、年末にある時代劇3時間ものとか、そうした特別な番組へ取り上げてもらってから大河へ結び付けてもらったらと思っている。

それから、庄内地方でもネームバリューを上げるために、八郎の母「亀代」さんは里帰り出産であり、鶴岡で八郎を生んでいる。鶴岡に「清河八郎生誕の地」の看板を掲げるのも良いのではないのか。鶴岡の酒井さんと会った時に、荘内藩と八郎さんとの関係もあるでしょうが、そうしたことはどうかと尋ねたら、今はそんな拘りはないと話していたので、藤沢周平さんの看板は色々ある様だが、鶴岡に八郎さんの看板を掲げ、幕末の志士として活躍した人物であると宣伝してもらったらどうかと思っている。」

▼ 乾杯 新釈清河八郎伝著者 加藤 淳様

■ 「乾杯の発声をする前にちょっとお話をさせてください。」と前置きし、次の概要で自身が執筆した書籍を示しながら話しがありました。

■ 概要

「週刊日本刀第21号」(出版社:デアゴスティーニ・ジャパン)を手にしながら、「記念館に展示されていたものですが、この本の中に「清河八郎刀剣人物伝」が載っている。これは私が書いた記事でそれを紹介する。

八郎さんは現代であればコレクターであった。書画や刀等、それに図画も集めている。江戸で買い求めたものを庄内で売っている。江戸より庄内の方が高く売れたようだ。八郎さんは父親からかなり援助してもらっていて、申し訳ない気持ちがあったのではと思う。父親への恩返しでもあったようだ。

これとは別に86号では三島由紀夫を書いた。三島由紀夫は「関孫六」で、切腹した時に介錯した刀である。何故私が書けたのかというと、三島に切腹の仕方を教えた人に取材してそれを書いた。こっちの方が面白いのだが今日はやめる。」と前段話して乾杯に入った。

▼ 祝電披露

■ 内閣府特命担当大臣衆議院議員 加藤鮎子様

■参議院議員 舟山康江様

■参議院議員 芳賀道也様

▼ 万歳三唱

■直会の最後は万歳三唱です。音頭を取るのは清川地区自治会長会会長渋谷俊雄樣

以上で令和6年清河神社例大祭の全日程の終了です。神事への参列者は令和3年には34名、令和4年は46名、昨年、令和5年は47名でしたが、今年は57名とコロナ禍前である令和元年と同数の皆様から参拝頂きました。これも皆様の御理解の賜物であり主催者一同深く感謝申し上げます。

以上で令和6年清河神社例大祭の全日程の終了です。神事への参列者は令和3年には34名、令和4年は46名、昨年、令和5年は47名でしたが、今年は57名とコロナ禍前である令和元年と同数の皆様から参拝頂きました。これも皆様の御理解の賜物であり主催者一同深く感謝申し上げます。富樫庄内町長の祝辞でも触れていましたが、今年は清河八郎に関し二人の講師をお招きして講演会を開催します。

7月15日(月・祝)に酒田市出身・評論家 佐高 信氏

7月15日(月・祝)に酒田市出身・評論家 佐高 信氏 掲載許可済み

掲載許可済み演題:「清河八郎の真実に迫る」

会場:庄内町余目「響ホール」

9月16日(月・祝)に東洋大学文学部教授 岩下哲典氏

9月16日(月・祝)に東洋大学文学部教授 岩下哲典氏 掲載許可済み

掲載許可済み演題:「幕末三舟の一人、高橋泥舟と清川・庄内」(仮題)

会場:庄内町余目「響ホール」

※ 著名な先生方から清河八郎について語ってもらいます。期日と会場は決定ですが、その他の詳細は決まり次第本ブログ等でお知らせします。皆様も聴講に是非お出でください。清河八郎顕彰会役員一同、会場でお待ちしております。

06.03.08:14

令和6年清河神社例大祭

清河八郎は、文久3(1863)年旧暦4月13日(現5月30日)に、江戸麻布赤羽橋で幕府の刺客の手に掛かり亡くなっています。その祥月命日である5月30日(木)令和6年清河神社例大祭を斎行しました。

前日に拝殿内の大掃除と国旗の掲示等、準備をしている時は小雨がぱらついていましたので、明日は晴れてくれることを八郎公に願ったのが見事に叶えられ、当日は五月晴れの青空が広がってくれました。

▼例大祭を祝福するかのように見事に晴れてくれました。

▼♬ドンドコトコトコ・ドンドコトコトコ♬ 神事の始まりを告げる打鼓の軽快なリズムが拝殿に響き渡ります。

▼最初に修祓の儀により大麻で穢れを払います。

▼ご神体を迎え入れる降神の儀、「オ~~ォ、オ~~ォ」と警蹕の声を神職が発します。

▼斎主祝詞奏上

▼次は日本九重流詩吟学会庄内支部会員による奉吟です。最初に総伝八段範師土門登洲氏により、八郎が亡き妻お蓮を偲んで読んだ和歌、(さくら花「さくらばな たといちるとも ますらおの そでににおいを とどめざらめや」)等を吟じました。

▼土門氏の次に庄内支部長総伝八段範師相馬角洲氏に、日本九重流三代宗家作の「祭神清河八郎に捧ぐ」等を吟じて頂きました。

▼奉吟が終わると玉串奉奠です。(敬称を省略しております。)

奉奠者は、神社責任役員代表渡邊和能、山形県議会議員、公益財団法人清河八郎記念館理事長田澤伸一、庄内町長富樫透、庄内町議会議長石川保、衆議院議員内閣府特命担当大臣加藤鮎子・代理秘書金丸秀明、参議院議員芳賀道也・代理秘書関井美喜男、

新釈清河八郎伝著者加藤淳、株式会社荘内日報社代表取締役社長橋本政之、十和建設株式会社庄内町支店支店長後藤竹也、八郎母亀代生家鶴岡市三井家子孫三井洋一郎、最上峡芭蕉ライン観光株式会社代表取締役社長鈴木富士雄・代理企画販売次長南條裕司、大川周明顕彰会・大川周明子孫大川賢明、公益財団法人荘内南洲会理事長小野寺良信、湯の沢温泉地蔵の湯小野由夫、有限会社社寺工房上野代表取締役上野健二、日本郵便株式会社清川郵便局長佐藤徹也、最後に清川地区自治会長会会長渋谷俊雄の12名の方から拝礼して頂きました。

▼打鼓が行われ神事の最後を告げます。

▼神事が終わると斎主である正木尚文宮司から次のように挨拶がありました。

「私たちが小さかった頃は、清河神社とは呼ばないで八郎様、八郎様と呼んでいた。境内は子供たちの遊び場であり心の拠り所でもあった。最近は人口の急激な減少があり、多人数家族ではなく一人、二人の世帯が多くなってしまった。そんな中で5月26日には清川地区の環境保全活動が行われ、約50名の皆さんがこの神社周辺や御殿林、関所、官軍墓碑、それに御諸皇子神社周辺を綺麗にしてもらった。大変ありがたく思っている。また先日「からふる幼稚園」園児が清川散策を行っていた。子供たちの声が清川で聞こえたし、余目中学校の生徒20名が記念館に訪れていた。子供たちに地元を知ってもらうことは大変大事だと思っている。」と話していました。

これで神事が終了し直会に入るのですが、直会の部は後日掲載しますので暫らくお待ちください。

これで神事が終了し直会に入るのですが、直会の部は後日掲載しますので暫らくお待ちください。

前日に拝殿内の大掃除と国旗の掲示等、準備をしている時は小雨がぱらついていましたので、明日は晴れてくれることを八郎公に願ったのが見事に叶えられ、当日は五月晴れの青空が広がってくれました。

▼例大祭を祝福するかのように見事に晴れてくれました。

▼♬ドンドコトコトコ・ドンドコトコトコ♬ 神事の始まりを告げる打鼓の軽快なリズムが拝殿に響き渡ります。

▼最初に修祓の儀により大麻で穢れを払います。

▼ご神体を迎え入れる降神の儀、「オ~~ォ、オ~~ォ」と警蹕の声を神職が発します。

▼斎主祝詞奏上

▼次は日本九重流詩吟学会庄内支部会員による奉吟です。最初に総伝八段範師土門登洲氏により、八郎が亡き妻お蓮を偲んで読んだ和歌、(さくら花「さくらばな たといちるとも ますらおの そでににおいを とどめざらめや」)等を吟じました。

▼土門氏の次に庄内支部長総伝八段範師相馬角洲氏に、日本九重流三代宗家作の「祭神清河八郎に捧ぐ」等を吟じて頂きました。

▼奉吟が終わると玉串奉奠です。(敬称を省略しております。)

奉奠者は、神社責任役員代表渡邊和能、山形県議会議員、公益財団法人清河八郎記念館理事長田澤伸一、庄内町長富樫透、庄内町議会議長石川保、衆議院議員内閣府特命担当大臣加藤鮎子・代理秘書金丸秀明、参議院議員芳賀道也・代理秘書関井美喜男、

新釈清河八郎伝著者加藤淳、株式会社荘内日報社代表取締役社長橋本政之、十和建設株式会社庄内町支店支店長後藤竹也、八郎母亀代生家鶴岡市三井家子孫三井洋一郎、最上峡芭蕉ライン観光株式会社代表取締役社長鈴木富士雄・代理企画販売次長南條裕司、大川周明顕彰会・大川周明子孫大川賢明、公益財団法人荘内南洲会理事長小野寺良信、湯の沢温泉地蔵の湯小野由夫、有限会社社寺工房上野代表取締役上野健二、日本郵便株式会社清川郵便局長佐藤徹也、最後に清川地区自治会長会会長渋谷俊雄の12名の方から拝礼して頂きました。

▼打鼓が行われ神事の最後を告げます。

▼神事が終わると斎主である正木尚文宮司から次のように挨拶がありました。

「私たちが小さかった頃は、清河神社とは呼ばないで八郎様、八郎様と呼んでいた。境内は子供たちの遊び場であり心の拠り所でもあった。最近は人口の急激な減少があり、多人数家族ではなく一人、二人の世帯が多くなってしまった。そんな中で5月26日には清川地区の環境保全活動が行われ、約50名の皆さんがこの神社周辺や御殿林、関所、官軍墓碑、それに御諸皇子神社周辺を綺麗にしてもらった。大変ありがたく思っている。また先日「からふる幼稚園」園児が清川散策を行っていた。子供たちの声が清川で聞こえたし、余目中学校の生徒20名が記念館に訪れていた。子供たちに地元を知ってもらうことは大変大事だと思っている。」と話していました。

これで神事が終了し直会に入るのですが、直会の部は後日掲載しますので暫らくお待ちください。

これで神事が終了し直会に入るのですが、直会の部は後日掲載しますので暫らくお待ちください。