02.17.08:03

[PR]

04.13.11:24

"明治維新150年記念"庄内町史資料第6号「清河八郎関係書簡集 六」発刊です。

今回は前号に引き続き、安政6(1859)年、八郎30歳の年から文久3(1863)年4月1日迄の書簡50通を収録しています。その中には、29年度に新たに発見した弟熊三郎から八郎及び父母宛書簡6通も入っています。

特に、文久3年2月3日付けと4月1日付けの書簡は、浪士組として江戸出立時と京都における八郎の尊皇攘夷に関する活動の事柄を記したものです。

さらに、附属資料として、浪士組への加盟者について記した八郎筆「同志人名録」、山岡鐵太郎筆浪士組上京中の「廻状留」、高橋常吉郎筆浪士組「上京日記」、小山勝一郎訳註「潜中記事-清河八郎逃亡記-」中・年表等も掲載しています。

■ 販売価格:1冊1300円(税込み・1号から5号は1000円)

■ 販売箇所:庄内町社会教育課 文化スポーツ推進係(☎0234-56-3312)

(公財) 清河八郎記念館(☎0234-57-2104)

庄内町立図書館(☎0234-56-3308)

特に、文久3年2月3日付けと4月1日付けの書簡は、浪士組として江戸出立時と京都における八郎の尊皇攘夷に関する活動の事柄を記したものです。

さらに、附属資料として、浪士組への加盟者について記した八郎筆「同志人名録」、山岡鐵太郎筆浪士組上京中の「廻状留」、高橋常吉郎筆浪士組「上京日記」、小山勝一郎訳註「潜中記事-清河八郎逃亡記-」中・年表等も掲載しています。

■ 販売価格:1冊1300円(税込み・1号から5号は1000円)

■ 販売箇所:庄内町社会教育課 文化スポーツ推進係(☎0234-56-3312)

(公財) 清河八郎記念館(☎0234-57-2104)

庄内町立図書館(☎0234-56-3308)

PR

03.15.09:55

「歴史の里清川」スライドショー

「歴史の里清川」を紹介するスライドを作成しました。何ぶんにも素人編集ですので大目に見てください。時間は18分40秒です。もっと短くしたかったのですが、紹介する場所が多くてこうなりました。

https://www.youtube.com/watch?v=FwGuLdPvzoE

https://www.youtube.com/watch?v=FwGuLdPvzoE

09.10.14:46

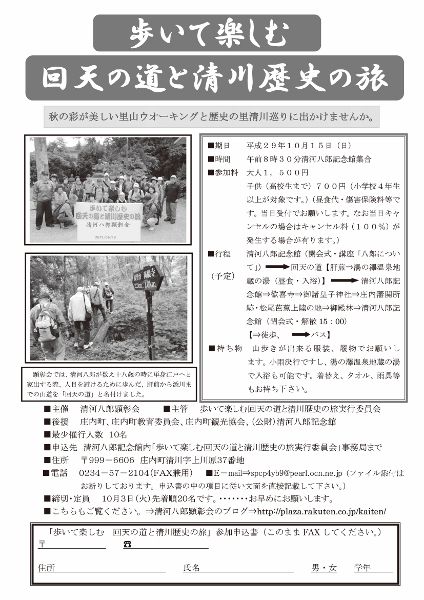

「歩いて楽しむ 回天の道と清川歴史の旅」(秋の部)参加者募集です

今年で5年目になる「回天の道と清川歴史の旅」(秋の部)を次の要領で開催いたします。昨年の春、秋、また今年の春も、ともに締め切り前に定員に達し、やむなくお断りした方もおられますので、お申し込みは早めの方が良いですよ。

今年で5年目になる「回天の道と清川歴史の旅」(秋の部)を次の要領で開催いたします。昨年の春、秋、また今年の春も、ともに締め切り前に定員に達し、やむなくお断りした方もおられますので、お申し込みは早めの方が良いですよ。

日にちは 平成29年10月15日(日)になります。

日にちは 平成29年10月15日(日)になります。 時間は 午前8時30分まで 清河八郎記念館に集合してください。終了は午後3時頃を予定しています。

時間は 午前8時30分まで 清河八郎記念館に集合してください。終了は午後3時頃を予定しています。 参加対象は 小学校4年生以上で山歩きのできる健康な方であれば、どなたでも参加可能です。

参加対象は 小学校4年生以上で山歩きのできる健康な方であれば、どなたでも参加可能です。  参加費用は 子供(小学校4年生以上.高校生まで)700円

参加費用は 子供(小学校4年生以上.高校生まで)700円大人1,500円になります。昼食代や入浴代、傷害保険料等に充てます。

申し込み締め切りは 10月3日(火)、先着20名です。

申し込み締め切りは 10月3日(火)、先着20名です。 申込先は 清河八郎記念館までお願いします。E-mail:spcp4yb9@pearl.ocn.ne.jp(ファイル添付はお断りしております。参加者氏名、住所、性別、連絡先をベタ打ちでお願いします。)☎(FAX兼用)0234-57-2104

申込先は 清河八郎記念館までお願いします。E-mail:spcp4yb9@pearl.ocn.ne.jp(ファイル添付はお断りしております。参加者氏名、住所、性別、連絡先をベタ打ちでお願いします。)☎(FAX兼用)0234-57-2104

今年春に開催した際のスナップです。

今年春に開催した際のスナップです。 回天の道を歩いています。

回天の道を歩いています。

八郎と妻お蓮の墓について説明を受けています。(この日は金華山歓喜寺柳川住職から特別に説明して頂きました。)

八郎と妻お蓮の墓について説明を受けています。(この日は金華山歓喜寺柳川住職から特別に説明して頂きました。)

御諸皇子神社について説明を受けています。

御諸皇子神社について説明を受けています。

芭蕉上陸の地、庄内藩関所跡について説明を受けています。

芭蕉上陸の地、庄内藩関所跡について説明を受けています。

清川散策は「きよかわ観光ガイドの会」の皆さんが説明しております。源義経、松尾芭蕉、戊辰戦争清川口の戦い等、最上川舟運の水駅として栄えた清川だからこそ残る歴史の一端に触れることができます。もし外歩きが出来ないような悪天候の場合は、八郎記念館で室内講座として開催し、その後「湯の澤温泉地蔵の湯」にバスで移動して昼食とします。食事が済み次第記念館に戻り解散となりますのでご了承願います。

清川散策は「きよかわ観光ガイドの会」の皆さんが説明しております。源義経、松尾芭蕉、戊辰戦争清川口の戦い等、最上川舟運の水駅として栄えた清川だからこそ残る歴史の一端に触れることができます。もし外歩きが出来ないような悪天候の場合は、八郎記念館で室内講座として開催し、その後「湯の澤温泉地蔵の湯」にバスで移動して昼食とします。食事が済み次第記念館に戻り解散となりますのでご了承願います。

08.25.21:06

≪「清河八郎」大河ドラマ誘致気運醸成プロジェクト≫の目標額達成!