12.31.19:35

[PR]

09.03.18:42

「西遊記事」解読講座を開きます

令和6年9月に発刊した「庄内町史資料第七号 清河八郎関係日記一」の第一部、『清河八郎筆「西遊記事」』編の著者である「徳田武」氏による解説講座を開催いたします。

期日:令和7年9月27日(土)

会場:庄内町文化創造館響ホール・小ホール

時間:14:30~16:30

会費:無料(但しテキストとして使用する「庄内町史資料第七号 清河八郎関係日記一」を持参の方。お持ちでない方は当日1,400円で販売します。)

定員:50名程度

申込先:庄内町教育委員会社会教育課

※件名を「9月27日解読講座申込み」としたうえで、①氏名、②お住いの市町村名(庄内町の方は行政区名)、③電話番号、④テキスト「庄内町史資料第七号 清河八郎関係日記一」の有無、を直接本文に記載してください。

▼「庄内町史資料第七号 清河八郎関係日記一」

※ チラシのPDFファイルダウンロードはこちら

※ 講師紹介

徳田武氏:1944年群馬県生まれ、近世日本文学・近世漢詩の研究者。明治大学名誉教授。「江戸風雅の会」代表。

1967年早稲田大学第一文学部卒。1974年同大学院博士課程修了。1979年窪田空穂賞受賞。1980年「『三七全伝南柯夢』論」ほかで日本古典文学会賞受賞。1987年「日本近世小説と中国小説」で日本学士院賞受賞。1988年同書で早稲田文学博士。2018年春の叙勲で瑞宝中綬章を受賞。著書に「清河八郎伝 漢詩にみる幕末維新史」等多数あり。

今回は特に、現在、公益財団法人清河八郎記念館で、令和7年度特別企画展「八郎!出島に行く」が開催中ですので、長崎行の部分に焦点を当て、鎖国の日本において、オランダ・清国の異国趣味溢れる地で、八郎がいかに国際性を感じ取るかと言う点に触れる予定です。

▼ 「西遊記事」公益財団法人清河八郎記念館所蔵・山形県指定文化財

第二部の解説は、昨年9月16日に行われたシンポジウムの様子をご覧ください。

PR

08.14.19:01

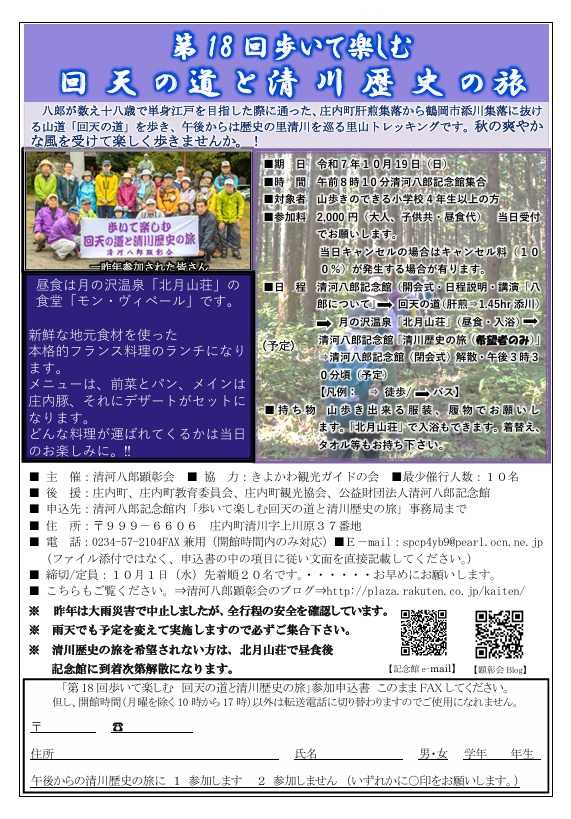

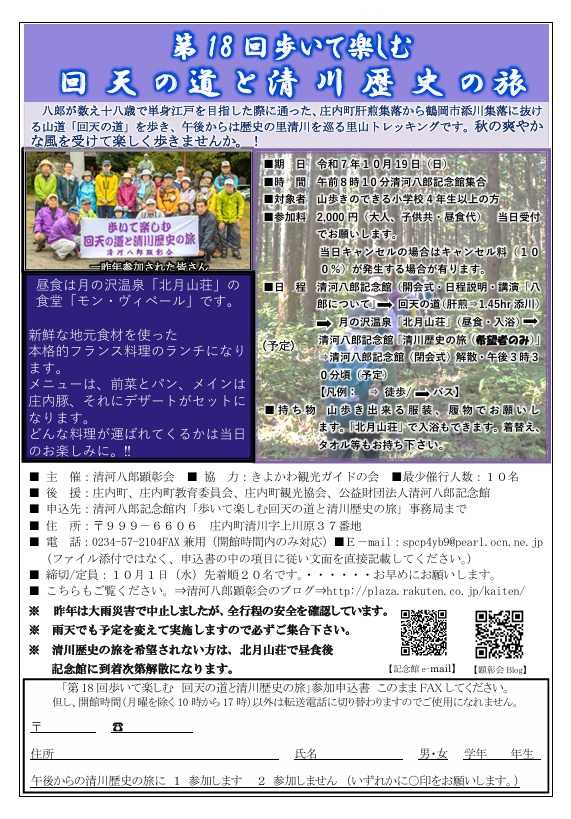

「第18回歩いて楽しむ回天の道と清川歴史の旅」参加者募集中!

昨年は7月25日の大雨により「回天の道」が被災し已む無く中止としましたが、今年は7月13日(日)に、全行程の調査と草刈りを行い安全に通行できることを確認しております。

昨年は7月25日の大雨により「回天の道」が被災し已む無く中止としましたが、今年は7月13日(日)に、全行程の調査と草刈りを行い安全に通行できることを確認しております。

▼ 7月13日(日)の状況調査と草刈り状況

第18回歩いて楽しむ回天の道と清川歴史の旅実施要領

第18回歩いて楽しむ回天の道と清川歴史の旅実施要領

▼ 7月13日(日)の状況調査と草刈り状況

第18回歩いて楽しむ回天の道と清川歴史の旅実施要領

第18回歩いて楽しむ回天の道と清川歴史の旅実施要領■ 主 催:清河八郎顕彰会

■ 協 力:きよかわ観光ガイドの会

■最少催行人数:10名

■ 協 力:きよかわ観光ガイドの会

■最少催行人数:10名

■ 後 援:庄内町、庄内町教育委員会、庄内町観光協会、公益財団法人清河八郎記念館

■ 申込先:清河八郎記念館内「歩いて楽しむ回天の道と清川歴史の旅」事務局まで

■ 住 所:〒999-6606 庄内町清川字上川原37番地

■ 電 話:0234-57-2104FAX兼用【但し開館時間(月曜を除く10時から17時まで)以外は転送電話になるため使用できません。】

■E-mail:spcp4yb9@pearl.ocn.ne.jp

■E-mail:spcp4yb9@pearl.ocn.ne.jp

(ファイル添付はしないでください。郵便番号、住所、氏名、男・女、午後からの「清川歴史の旅」への参加不参加についてを、直接打ち込んで送信してください。)

■ 締切/定員:10月1日(水)先着順20名です。

※ 毎年締め切り前に定員に達していますので早めの申込をお勧めします。

チラシのPDFファイル(A4判)ダウンロードはこちら

チラシのPDFファイル(A4判)ダウンロードはこちら

■ 締切/定員:10月1日(水)先着順20名です。

※ 毎年締め切り前に定員に達していますので早めの申込をお勧めします。

■期 日:令和7年10月19日(日)

■時 間:午前8時10分清河八郎記念館集合

■対象者:山歩きのできる小学校4年生以上の方

■参加料:2,000円(大人、子供共・昼食代)当日受付でお願いします。

当日キャンセルの場合はキャンセル料(100%)が発生する場合が有ります。

■日 程:清河八郎記念館(開会式・日程説明・講演「八郎について」 回天の道(肝煎⇒1.45hr添川)

回天の道(肝煎⇒1.45hr添川) 月の沢温泉「北月山荘/モン・ヴィペール」(昼食・入浴)

月の沢温泉「北月山荘/モン・ヴィペール」(昼食・入浴) 清河八郎記念館「清川歴史の旅(希望者のみ)」⇒清河八郎記念館(閉会式)解散・午後3時30分頃(予定)

清河八郎記念館「清川歴史の旅(希望者のみ)」⇒清河八郎記念館(閉会式)解散・午後3時30分頃(予定)

回天の道(肝煎⇒1.45hr添川)

回天の道(肝煎⇒1.45hr添川) 月の沢温泉「北月山荘/モン・ヴィペール」(昼食・入浴)

月の沢温泉「北月山荘/モン・ヴィペール」(昼食・入浴) 清河八郎記念館「清川歴史の旅(希望者のみ)」⇒清河八郎記念館(閉会式)解散・午後3時30分頃(予定)

清河八郎記念館「清川歴史の旅(希望者のみ)」⇒清河八郎記念館(閉会式)解散・午後3時30分頃(予定) 【凡例:⇒ 徒歩/ バス】

バス】

バス】

バス】■持ち物:山歩き出来る服装、履物でお願いします。「北月山荘」で入浴もできます。着替え、タオル等もお持ち下さい。

チラシのPDFファイル(A4判)ダウンロードはこちら

チラシのPDFファイル(A4判)ダウンロードはこちら

07.25.18:40

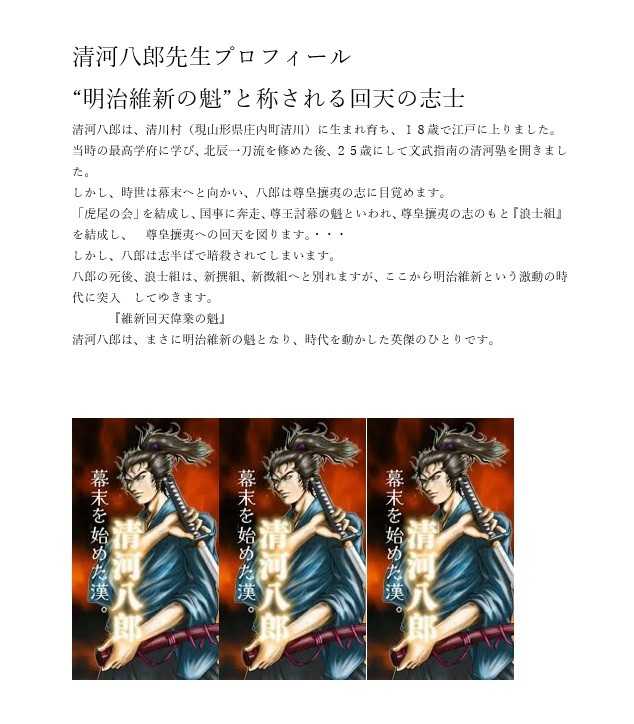

清河八郎出島に行く‼

▼「西遊記事」(公益財団法人清河八郎記念館所蔵、山形県指定文化財)

▼公益財団法人清河八郎記念館正面

07.08.10:22

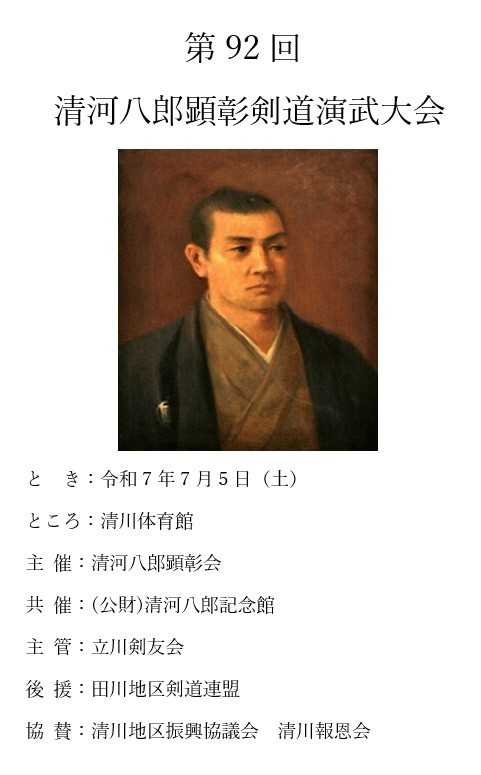

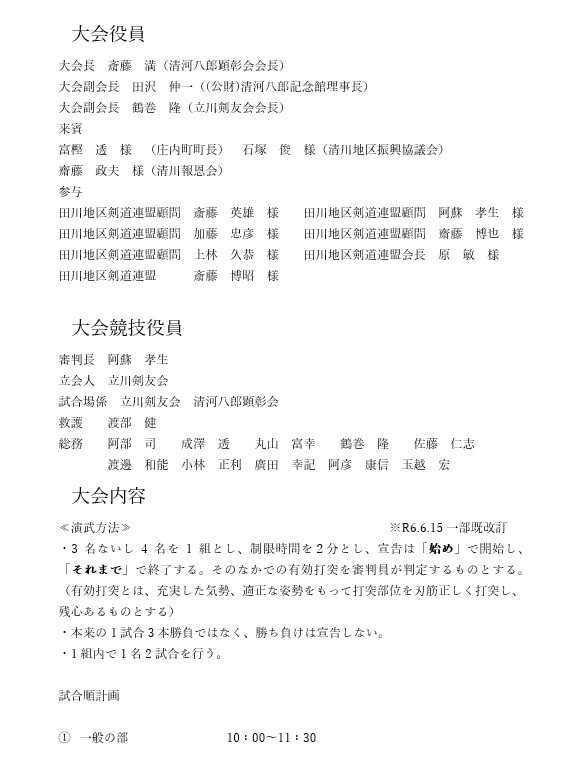

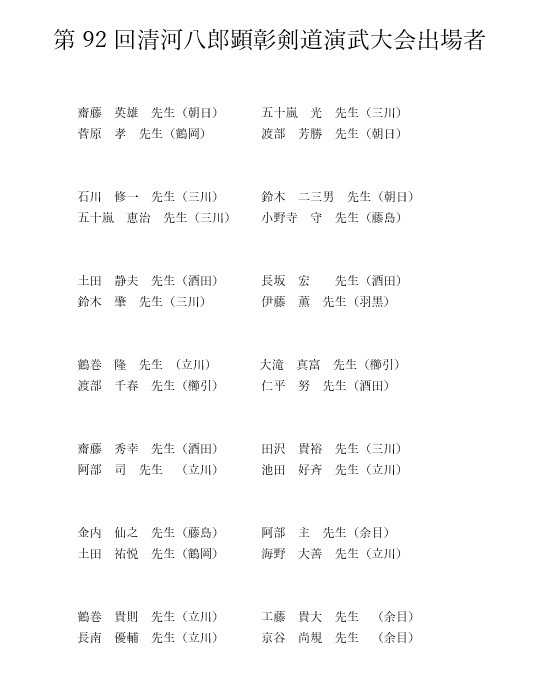

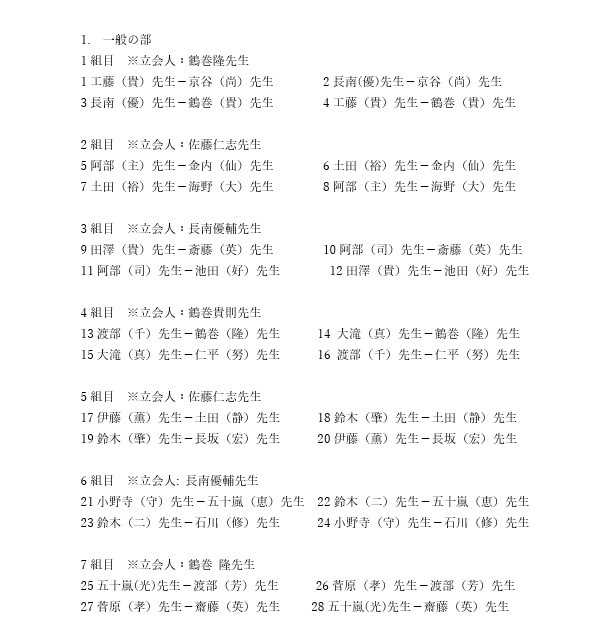

第92回清河八郎顕彰剣道演武大会

かつては庄内地区全域から小、中、高男女の「清河八郎奉納剣道大会」として多くの参加者を得ていましたが、廃校となった校舎解体により控室が確保できなくなり、平成25(2013)年を最後に已む無く休止となっていました。

しかし県内でも数少ない長期開催の伝統ある剣道大会を懐かしむ声と、清川の地に根付いた剣道への灯を消す訳にはいかないとの声を受け、立川剣友会の声掛けに、田川地区剣道連盟が応えて頂き、代わって平成28(2016)年に剣道練成会を、令和5(2023)年には演武大会と名称変更して、清河八郎が北辰一刀流玄武館で学んだ剣の志を現代に伝えようと開催しています。

▼ 開会の挨拶:公益財団法人清河八郎記念館理事長田澤伸一代理、公益財団法人清河八郎記念館館長廣田幸記

【挨拶概要】

理事長の田澤に代わっての挨拶であると述べた後、何故清河八郎が剣術を身に付けようとしたかのエピソードを次のように話してくれました。

「八郎が江戸に居た21歳の時に京都や長崎へ勉学に出かけ、オランダ商館やオランダ船を見分した帰りに盗賊に襲われ荷物を奪われてしまう。それを取り戻してくれたのが九州大分県中津藩の人物だった。このことで八郎は自分の身は自分で守る必要性を肝に銘じ玄武官に通うようになったということを日記に書いている。そして初目録、中目録を短期間で習得している。

この大会は演武大会となっているが、大変歴史がある大会で皆さんの参加に感謝して開会の挨拶とする。」

▼ 大会長挨拶:清河八郎顕彰会会長齋藤満

【挨拶概要】

「最初に田川地区剣道連盟の皆さんには顕彰会事業にいつもご理解とご協力を頂き感謝する。

この大会も演武大会と名称が変ってはいますが92回目となり、このように長く続いている大会は珍しいと思う。地元紙によると昭和62(1987)年に56回目ということで紹介され、また県内屈指の大会であるとも紹介されている。第1回目が昭和8年、1933年で、この年に清河神社が創建されそれを記念しての大会であったと思う。

庄内町や庄内町観光協会、それに清河八郎先生関係の団体が協力し合って、NHK大河ドラマ誘致活動を展開している。どうか剣道連盟の皆さんからも一層のお力を貸していただければと思う。」

▼ 来賓祝辞:庄内町長富樫透様

【祝辞概要】

「92回になる顕彰剣道演武大会に庄内各地から大勢の皆さんに参加して頂きありがとうございます。冒頭会長の挨拶にもあったが、2030年に向けて清河八郎を大河ドラマの言うことで町を挙げて頑張っているし、特に子供たちに文武両道と言うことを伝えていきたい。

昨年は酒田市出身の佐高信先生から講演をして頂いた。その中で庄内人のDNAという話があって、庄内人の気質は不条理を正すことにあるのではと言うことを話されていた。そういう意味で、明治維新の魁となった清河八郎さんの足跡は非常に偉大だと言うことをこれからも伝えていきたい。」

▼ 祝辞:田川地区剣道連盟会長原敏様

【祝辞概要】

「92回と言う長い歴史を持つ大会は県内は元より日本中でも大変珍しいと思う。それは清河八郎先生の遺徳を長く継承すること、その地域の思いがあったからだと思う。また今日参加の先生方には小学校時代に此処の大会に参加された、そんな思いをされている方も居るのではないか。清河八郎先生の志を学び残していかなければならないと思う。この大会の運営にあたっている顕彰会、記念館、それに立川剣友会の皆様に感謝する。」

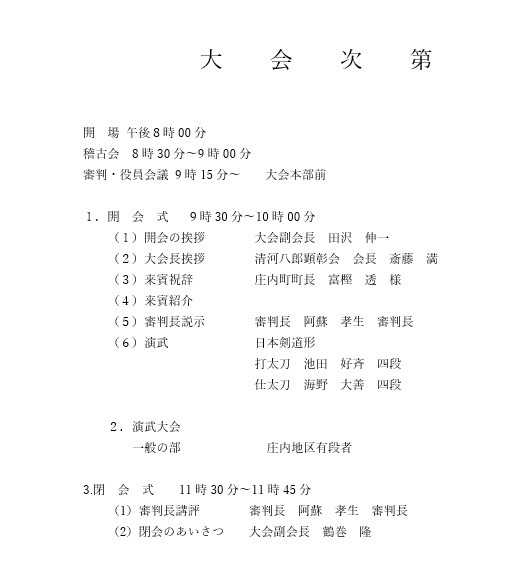

▼ 審判長説示:田川地区剣道連盟顧問阿蘇孝生

【説示概要】

例年この方式がとられ安定してきました。奉納演武大会でありまして試合時間は2分で審判ではなく立会人が一人、その方の「始め」で始まり「それまで」で終わります。

試合ではないですが、立ち合いでは日本審判規則に則って行います。2分の間で何本取っても構いません。

目の前に飾ってあります八郎先生への奉納演武でありますので、素晴らしい演武をお願いする。

▼ 日本剣道形奉納

打太刀:池田好斉四段

仕太刀:海野大善四段

一本目: 左上段 対 右上段 (面抜き面)

二本目: 正眼 対 正眼 (籠手抜き籠手)

二本目: 正眼 対 正眼 (籠手抜き籠手)

三本目: 下段 対 下段 (突き返し突き)

七本目: 正眼 対 正眼 (抜き胴)

一本目: 左上段 対 小太刀

二本目: 下段 対 小太刀

▼ 演武

▼ 閉会式

審判長講評:阿蘇孝生審判長

今日は暑い中大変ご苦労様でした。そしてフェアーな剣道を見せて頂きありがとうございました。反則もなく怪我もなかったことは何よりだった。4・5年前からこの方式を清川ルールとしてこのような奉納のやり方にしている。次回8月31日には同じ方式で羽黒山での奉納試合になる。そちらにも是非参加頂きたい。今日は本当にいい剣道を見せて頂き感謝する。

▼ 閉会の挨拶

立川剣友会会長:鶴巻隆

皆さん今日は大変ご苦労様でした。これで全日程を終了させて頂きます。ありがとうございました。

7月5日(土)は最高気温が29.1度(狩川観測所)の中、面を付け激しいぶつかり合いをするのは本当に大変な運動で、黙っていても汗がにじみ出る湿度の中、参加された皆さんは全身で暑さを感じていたことと思います。しかしながら、審判長が講評で述べた通り、怪我や体調を壊す方がいなかったのは何よりで、これも日頃から剣道で鍛えた精神と体があってこその演武大会だったと思います。

7月5日(土)は最高気温が29.1度(狩川観測所)の中、面を付け激しいぶつかり合いをするのは本当に大変な運動で、黙っていても汗がにじみ出る湿度の中、参加された皆さんは全身で暑さを感じていたことと思います。しかしながら、審判長が講評で述べた通り、怪我や体調を壊す方がいなかったのは何よりで、これも日頃から剣道で鍛えた精神と体があってこその演武大会だったと思います。文武両道の精神を伝承していく本大会を支えて頂いた立川剣友会をはじめ、田川地区剣道連盟の皆さんに心から感謝申し上げます。

▼ 記念の集合写真です。

06.08.09:35

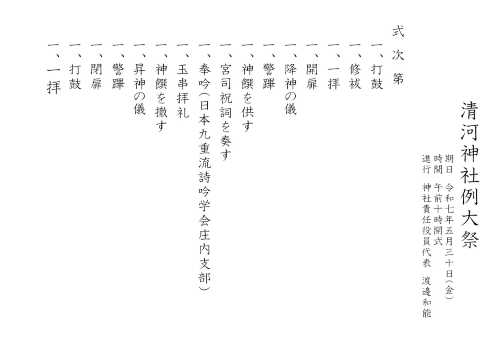

令和7年清河神社例大祭

清河八郎が江戸麻布一ノ橋付近で幕府の刺客により暗殺されたのが文久3(1863)年4月13日(新暦5月30日)であり、この祥月命日を例大祭とし、毎年八郎を崇敬する多くの方から参列頂き遺徳を偲んでおリます。

清河八郎が江戸麻布一ノ橋付近で幕府の刺客により暗殺されたのが文久3(1863)年4月13日(新暦5月30日)であり、この祥月命日を例大祭とし、毎年八郎を崇敬する多くの方から参列頂き遺徳を偲んでおリます。▼ 式次第

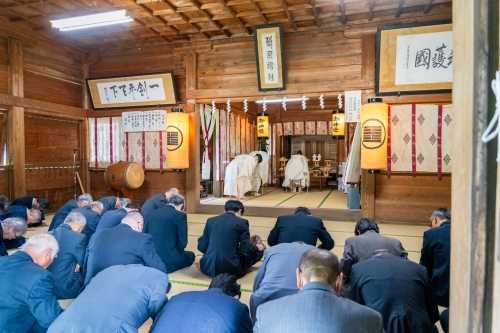

▼ 開式を告げる打鼓の軽快な音が拝殿に響きます。

▼打鼓に続き修祓の儀です。大幣を用い最初に神饌、次に宮司、参員、最後に参列者を清めます。

▼修祓に続いて祀神に敬意を表す宮司一拝が行われます。参列者も一緒に拝礼します。

▼次にいよいよ本殿の扉を開ける開扉の儀です。この時は警蹕と呼ばれる、「お~~」、「お~~」と参員の低い声が拝殿に響きます。

▼宮司祝詞を奏す。正木尚文宮司が、新しく遷座された神霊に向かい、心安らかにして参列者と地域の安寧、繁栄を見守って頂くことを念じていました。

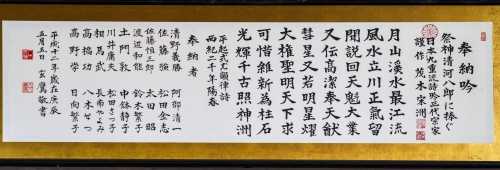

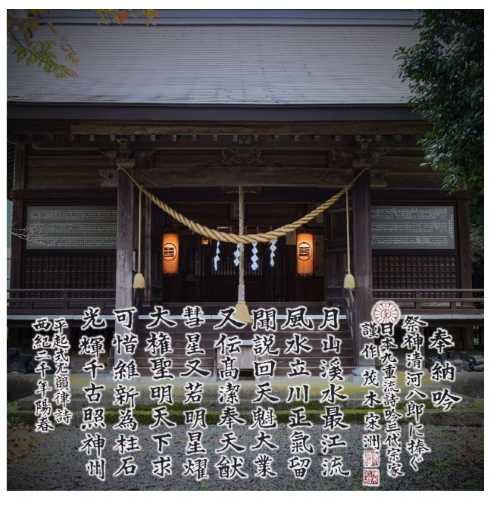

▼清河八郎記念館出入口付近に、日本九重流詩吟学会三代宗家茂木宋洲氏作による「祭神 清河八郎に捧ぐ」の漢詩が掲示されています。

この漢詩は、平成10(1998)年頃、当時、日本九重流詩吟学会庄内支部支部長であった佐藤充洲(佐藤強)氏が、郷土の英傑である清河八郎の和歌に自ら曲をつけ吟じていたものを、庄内支部門下生の皆さんが指導を受け、色々な場所で発表していた折、三代宗家茂木宋洲氏が和歌の作者である清河八郎に興味を示し、直接清河八郎記念館に来訪されました。

この漢詩は、平成10(1998)年頃、当時、日本九重流詩吟学会庄内支部支部長であった佐藤充洲(佐藤強)氏が、郷土の英傑である清河八郎の和歌に自ら曲をつけ吟じていたものを、庄内支部門下生の皆さんが指導を受け、色々な場所で発表していた折、三代宗家茂木宋洲氏が和歌の作者である清河八郎に興味を示し、直接清河八郎記念館に来訪されました。 例大祭では奉吟として、日本九重流詩吟学会庄内支部の皆さんの協力で毎年吟じて頂いております。

例大祭では奉吟として、日本九重流詩吟学会庄内支部の皆さんの協力で毎年吟じて頂いております。今年は、同学会庄内支部長総伝八段範師相馬角洲(相馬武)氏、総伝八段範師土門登洲(土門敦)氏、それに総伝八段範師高野穹洲(高野学)氏の三名から、和歌「いざさらば」、「さくら花」、「魁て」、「砕けても」、それに「祭神清河八郎に捧ぐ」を吟じて頂きました。

清河八郎辞世の和歌となった「魁て」はYouTubeでご覧ください。

清河八郎辞世の和歌となった「魁て」はYouTubeでご覧ください。▼日本九重流詩吟学会庄内支部支部長総伝八段範師相馬角洲(相馬武)氏

▼同総伝八段範師土門登洲(土門敦)氏

▼同総伝八段範師高野穹洲(高野学)氏

▼放吟に続いて玉串拝礼です。(敬称を省略して記載)

奉納して頂いた皆さんは21名で、最初に清河神社責任役員代表渡邊和能、次いで山形県議会議長・公益財団法人清河八郎記念館理事長田沢伸一、庄内町長富樫透代理副町長樋渡満、衆議院議員加藤鮎子代理秘書金丸秀明、参議院議員船山康江代理秘書渋谷廣之、参議院議員芳賀道也代理秘書阿部秀徳、庄内町観光協会会長・清河八郎大河ドラマ誘致協議会会長大滝正博代理商工観光課長高田謙、清河八郎グラフィティ著者・清河八郎親族加藤淳、最上峡芭蕉ライン観光株式会社代表取締役社長・公益財団法人清河八郎記念館顧問鈴木富士雄、株式会社荘内日報社代表取締役社長橋本政之、株式会社清川屋取締役会長伊藤秀樹、公益財団法人荘内南洲会理事長小野寺良信、大川周明顕彰会、十和建設株式会社代表取締役今野勉代理庄内支店長後藤竹也、清河八郎研究会会長小野寺雅昭、庄内町立立川中学校校長田沢明広、庄内町立立川小学校校長丸川利英、庄内町立川総合支所長阿部聡、株式会社今井建築代表取締役今井政弘、清河八郎先生の妻・お蓮生家 菅原善一、最後は、淸川地区自治会長会代表丸山富幸が捧げました。

▼閉扉の儀:本殿の扉が静かに閉じられそれと同時に「お~~」、「お~~」と警蹕の声が拝殿に響きます。

▼神事としての最後に宮司一拝が行われ、参列者も全員拝礼します。

▼ 太鼓が打ち鳴らされ神事終了を告げます。

▼ 神事の終了後に正木尚文宮司から次の概要で挨拶がありました。

「自分たちが小さい頃はこの境内でよく遊んだ。『八郎様さいてくるの~』これが決まり文句だった。神社が出来たのが昭和8年で92年が経過し、雨漏りの心配が出てきた。平成26年には一部補修もしたがさらに範囲が広がったようだ。本格的に補修となると一千四百万を超える金額になることが分かったが、創建当時の清川とは大違いで、今の清川の現状では到底実現しきれない金額になる。また八郎さんの生家齋藤治兵衛家の力も偉大だったと思う。

神社役員会で何回も話し合った結果、自力でささやかな本殿を造ることで意見の一致をみた。地元の株式会社今井建築さんの力で立派な社を作ってもらい、さる5月11日に遷座祭を行い感謝状を差し上げた。皆様にはこれからも清河神社へのご協力をお願いする。」

以上で神事の全日程を終了しました。この後は同じ場所で直会になりますが、その様子は後日お知らせします。

以上で神事の全日程を終了しました。この後は同じ場所で直会になりますが、その様子は後日お知らせします。

▼同総伝八段範師土門登洲(土門敦)氏

▼同総伝八段範師高野穹洲(高野学)氏

▼放吟に続いて玉串拝礼です。(敬称を省略して記載)

奉納して頂いた皆さんは21名で、最初に清河神社責任役員代表渡邊和能、次いで山形県議会議長・公益財団法人清河八郎記念館理事長田沢伸一、庄内町長富樫透代理副町長樋渡満、衆議院議員加藤鮎子代理秘書金丸秀明、参議院議員船山康江代理秘書渋谷廣之、参議院議員芳賀道也代理秘書阿部秀徳、庄内町観光協会会長・清河八郎大河ドラマ誘致協議会会長大滝正博代理商工観光課長高田謙、清河八郎グラフィティ著者・清河八郎親族加藤淳、最上峡芭蕉ライン観光株式会社代表取締役社長・公益財団法人清河八郎記念館顧問鈴木富士雄、株式会社荘内日報社代表取締役社長橋本政之、株式会社清川屋取締役会長伊藤秀樹、公益財団法人荘内南洲会理事長小野寺良信、大川周明顕彰会、十和建設株式会社代表取締役今野勉代理庄内支店長後藤竹也、清河八郎研究会会長小野寺雅昭、庄内町立立川中学校校長田沢明広、庄内町立立川小学校校長丸川利英、庄内町立川総合支所長阿部聡、株式会社今井建築代表取締役今井政弘、清河八郎先生の妻・お蓮生家 菅原善一、最後は、淸川地区自治会長会代表丸山富幸が捧げました。

▼閉扉の儀:本殿の扉が静かに閉じられそれと同時に「お~~」、「お~~」と警蹕の声が拝殿に響きます。

▼神事としての最後に宮司一拝が行われ、参列者も全員拝礼します。

▼ 太鼓が打ち鳴らされ神事終了を告げます。

▼ 神事の終了後に正木尚文宮司から次の概要で挨拶がありました。

「自分たちが小さい頃はこの境内でよく遊んだ。『八郎様さいてくるの~』これが決まり文句だった。神社が出来たのが昭和8年で92年が経過し、雨漏りの心配が出てきた。平成26年には一部補修もしたがさらに範囲が広がったようだ。本格的に補修となると一千四百万を超える金額になることが分かったが、創建当時の清川とは大違いで、今の清川の現状では到底実現しきれない金額になる。また八郎さんの生家齋藤治兵衛家の力も偉大だったと思う。

神社役員会で何回も話し合った結果、自力でささやかな本殿を造ることで意見の一致をみた。地元の株式会社今井建築さんの力で立派な社を作ってもらい、さる5月11日に遷座祭を行い感謝状を差し上げた。皆様にはこれからも清河神社へのご協力をお願いする。」

以上で神事の全日程を終了しました。この後は同じ場所で直会になりますが、その様子は後日お知らせします。

以上で神事の全日程を終了しました。この後は同じ場所で直会になりますが、その様子は後日お知らせします。

NEXT

>>>